নিভৃত প্রাণের দেবতা

[Once I wrote this as a screenplay for a full-length in our film club, and like most our project, even shooting did not commence for it. Subhadeep-da suggested I should write something on the occassion of Kalpataru festival of the Ramakrishna Order, and I decided to prose-ize it. While reading it should be kept in mind, that this is supposed to be a film, not a biosketch or an essay.]

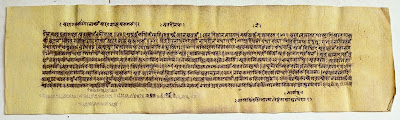

By The original uploader was <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/User:Dziewa" class="extiw" title="wikipedia:User:Dziewa">Dziewa</a> at <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/" class="extiw" title="wikipedia:">English Wikipedia</a>. - Transferred from <span class="plainlinks"><a class="external text" href="https://en.wikipedia.org">en.wikipedia</a></span> to Commons., Public Domain, Link

পুরাকালে নর ও নারায়ণ নামের দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। সভ্যতার রক্ষণাবেক্ষণে ও সংস্কৃতির ভাঙাগড়ার ব্যস্ততায় তাঁরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন যেমন অন্ধকার অরণ্যে নিকটবর্তী দুই মানুষ একে অন্যকে দেখতে পায় না। মহাকুম্ভের সমাগমে হারিয়ে যাওয়া ও হন্যে হয়ে একে অপরকে খুঁজে বেড়ানো দুই বালকের মত। নারায়ণ নরের নয়নে চিরদিন আছে বলেই নরের চেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু নয়নপাতে থাকা আর হারানো যে একই— অন্তরতমকে হৃদয়ের মধ্যে পেতে হবে তাকে।

নারায়ণ কিন্তু নরকে এখনও ভোলেনি— সে খুঁজে ফেরে সেই মূর্তিকে, যে মূর্তির সে প্রাণ। তাদের মিলন যে হতেই হবে— সেই মিলনের জন্য তারা দুজনেই জ্ঞানতঃ হোক্ বা অজ্ঞাতসারেই ব্যগ্র। সেই মিলনের প্রক্রিয়ার নাম জীবন— যার পরিসমাপ্তি হল তাদের নিশ্ছিদ্র ‘প্রেম’। তাদের সেই প্রতীক্ষিত মিলন হবে এক সমুদ্রে, সেই সমুদ্রের নাম ‘অদ্বৈত’। সেদিন আর তাদের মধ্যে কোনও দ্বিধা থাকবে না। না থাকবে ধর্ম নিয়ে সংশয়, না থাকবে কোনও ন্যূনতম বৈরিতা; সেদিন তাদের দুঃখ থাকবে না, সুখ থাকবে না, পীড়া থাকবে না, বিশ্রাম থাকবে না— এক অসীম প্রেমের মধ্যে সমুদ্র তার প্রত্যেক জলকণায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

নারায়ণ কিন্তু নরকে এখনও ভোলেনি— সে খুঁজে ফেরে সেই মূর্তিকে, যে মূর্তির সে প্রাণ। তাদের মিলন যে হতেই হবে— সেই মিলনের জন্য তারা দুজনেই জ্ঞানতঃ হোক্ বা অজ্ঞাতসারেই ব্যগ্র। সেই মিলনের প্রক্রিয়ার নাম জীবন— যার পরিসমাপ্তি হল তাদের নিশ্ছিদ্র ‘প্রেম’। তাদের সেই প্রতীক্ষিত মিলন হবে এক সমুদ্রে, সেই সমুদ্রের নাম ‘অদ্বৈত’। সেদিন আর তাদের মধ্যে কোনও দ্বিধা থাকবে না। না থাকবে ধর্ম নিয়ে সংশয়, না থাকবে কোনও ন্যূনতম বৈরিতা; সেদিন তাদের দুঃখ থাকবে না, সুখ থাকবে না, পীড়া থাকবে না, বিশ্রাম থাকবে না— এক অসীম প্রেমের মধ্যে সমুদ্র তার প্রত্যেক জলকণায় প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

***

নরেন্দ্রনাথ তাঁকে সেই প্রশ্ন করল, ‘আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?’ নরেন্দ্রনাথ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটা এখনই আমতা-আমতা করে দুটো বেদ-উপনিষদ, হয়ত বা বাইবেলের বুলি কপচিয়ে ভাব দেখাবে যে কত জানে— আর নরেন কী বালখিল্য একটা প্রশ্ন করেছে। তারপরে সে আসল প্রশ্নটাকে কাটিয়ে প্রণামীর গল্প ফাঁদবে।

ভদ্রলোক নরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ‘কী উত্তর শুনতে চাস্ তুই?’ তিনি যদিও উচ্চারণ করেননি, নরেন্দ্রনাথের মনে হল ঐ স্মিত হাসিতে উনি সেটাই বলতে চাইছেন। তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি দেখেছি।’ এবার নরেন্দ্রনাথের নির্বাক হবার পালা। আবার তার সন্দিগ্ধ মন ভাবল, ‘হয়ত এক্ষুণি কোনও তাত্বিক উপলব্ধি বা স্বপ্নাদেশের— নিদেন প্ল্যাঁসেতের গল্প নামবে। নরেনের মনের কথা অনুমান করে যেন তিনি নিজেই বললেন, ‘ঠিক তোকে যেমন দেখছি, তেমনভাবে দেখেছি। শুধু আরও স্পষ্ট।’ ‘আমি যদি আপনাকে বিশ্বাস না করি?’ এই একই প্রশ্নটা আর একভাবে করা যেত— ‘আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি না।’ কিন্তু সেটা শুনতে খারাপ লাগে বলে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্নটা এভাবে করল। তিনি বললেন, ‘আমি দেখেছি গো। সবাই বৌ-বাচ্চা, ক্ষমতা-সম্পত্তির জন্য কেঁদে ভাসায়। তাঁকে দেখার জন্য কে কবে কেঁদেছে। যে কাঁদে, তাকে দেখা না দিয়ে উপায় কী? তোমার বিশ্বাস না হয় তোমাকে একদিন আমি দেখাব। তুমি তাকে দেখতে পাবে ঠিকই, আমি আগেই তোমাকে দেখে চিনেছি।’

এই চেনার গল্পটা আরও সাংঘাতিক। নরেন্দ্রনাথ এসেছে জনাচারেক বন্ধু আর রামচন্দ্র-মামার কাছে। তার মায়ের কোন্ এক তুতোভাই হয় এই রাম-মামা, নরেনের মা ভূবনেশ্বরী দেবী এঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তার প্রধান কারণ, এই রাম-মামা নিজে এমন বাউণ্ডুলে অপদার্থ, দাদু-দিদাকে কম ভোগায় নি জীবদ্দশায়। তারপর নরেনের ধর্মের সন্ধানে উচ্ছন্নে যাওয়ার অনাসৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ইন্ধন যোগাচ্ছেন এই রাম-মামা। কে তখন জানে, এই রাম-মামা সেই কাজটি করেই ইতিহাসে অমর হলেন। কলকাতার এ-হেন সাধু-সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব-ব্রহ্মজ্ঞানী নেই, যার দ্বারস্থ এই এণ্ট্রান্সের ছাত্রটি হয় নি। কারও বুজরুকি ধরে সবার সামনে হেনস্থা করেছে, কারও সম্পর্কে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়েছে, আর কেশব সেন ইত্যাদি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের শাগরেদ হয়ে কিছুদিন কাটিয়েওছে। কিন্তু— যাঁকে সেই মুহুর্তে ধর্মবিপ্লবী বলা চলে— আর যাঁকে পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণমাত্র বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হবে— সেই মহর্ষি পর্যন্ত তাকে কোনওকিছুর সন্ধান দিতে পারে নি। তিন-চারদিন নিরাকারের ধ্যান করে বিলে সেই সভা থেকে বিদায় নিয়েছে। চরম বিরক্তি নিয়ে বিলে আজ তাই এখানে এসেছে।

রামকৃষ্ণ ঠিক যেভাবে হাঁটু-পর্যন্ত কাপড়ও প্রায় সামলাতে না পেরে আলুথালু অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন, তাতে কারই বা প্রথম দর্শনে তাঁর ওপর ভক্তি হবে? আর ঢুকেই ভদ্রলোক বিলের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আর দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘাবড়ে যাওযা বিলে বেচারার হাত ধরে তাঁর সে কী কান্না, ‘তুই এলি? তুই শেষ পর্যন্ত এলি? আসলিই যদি, এত দেরী করলি কেন? এদের শূন্যসার কথা শুনে আমার যে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এদের সবার খালি চাই। এ বলে এই চাই, সে বলে ঐ চাই। মাকে সেই কাল অবধি কেঁদে আমি বলেছি, মা, এই ত এতজন আসে— এরা ত কেউ আমার আপনার লোক নয়, আমার কাছের লোক নয়। তুই যে বলেছিলি মা আমার কাছের লোকেদের আমার কাছে এনে দিবি? আমার ছেলেদের এনে দিবি? তারা কোথায়। কবে আনবি। আমি মরে গেলে তবে কি আনবি। আমাকে কটা দিন কি সময় দিবি নে গো তাদের সাথে আলাপ করতে— কাল অবধি বলেছি। আর আজ তুমি এলে। তুমি ত কিছু চাও না। তুমি ত তোমার বৈকুণ্ঠলোকের ভাণ্ডার থেকে শুধু আমাদের দেবার জন্য অফুরান অব্যয় ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছ। তুমি সাচ্ছন্দ্য চাওনি, তুমি ভালোবাসাও চাওনি— তুমি শুধু প্রেম দিতে এসেছ, বিলাতে এসেছ, তাই বুঝি তোমার নাম বিলে। তার আগে তুমি জানতে চাও, তুমি চিনতে চাও। তোমাকে তোমারই কাছে চির-চেনা করে তুলব বলে আমি টোল খুলে একগাদা বাজে লোকের ঘেরাটোপে বসে আছি। এই ঘর তোমার, এই আসন তোমার। আমিও তোমার জন্যই এসেছি। তোমার মনে নেই, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটাকে একটা বাচ্চা ছেলে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি ধ্যান করছ? এই কি তোমার ধ্যান করার সময়? আমি যাচ্ছি খেলতে। তোমাকেও আমার সাথে যেতে হবে। সেই-ই আমি— যে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছি তোমায়। আর তুমি— নর-ঋষি আমার— যুগে যুগে আমার রথী, যুগে যুগে আমার সখা— সেই তুমি এত দেরী করলে? এত দেরী কি করতে আছে? কত শুভক্ষণ যে বয়ে গেল!’ বিলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি একটা ঠাকুরের থালায় বাতাসা আর মিষ্টি এনে হাতে করে খাইয়ে দিতে গেলেন। অপ্রস্তুত ও বিরক্ত বিলে বলল, ‘আমার হাতে দিন ও-গুলো, বাইরে আমার বন্ধুরা বসে আছে। ওদের ছাড়া আমি খাব কী করে?’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘সে ওদের পরে আবার দিলেই হবে। তোর বন্ধুদের আমি না খাইয়ে ফেরাব না। কিন্তু এ-কয়টি তুই আমার হাতে খা। আমার খুব শান্তি হবে।’

নরেনের বাবা মারা গেছেন। নরেনের স্নাতকস্তরের ফল খুব খারাপ হয়েছে। বিলের মত ছাত্রের পক্ষে তা কহতব্য নয়। ছোটো বোনটার গয়নার অভাবে বিয়ে ভেঙে গেছে বিয়ের সন্ধ্যায়। সে-বেচারি দোর বন্ধ করে কাঁদে, কারও সাথে কথা বলে না, একবার পাড়ার পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। নরেন সাঁতার জানত বলে রক্ষে। শরিকেরা জমি-বাড়ির আর সম্পত্তির অধিকাংশই দখল নিয়ে নিয়েছে। মামলা করারও পয়সা নেই। নরেন সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখে মা রান্নাঘরে চাল গুনছেন। রাঁধতে না জানলেও সে বোঝে ও দিয়ে দুজনের ভরপেট হবে না। বিলে মিথ্যে মিথ্যে বলে, ‘কাল রাস্তার তেলেভাজা খাওয়া ঠিক হয় নি। এ খুব ভোগাবে, আজ আর খিদে নেই গো মা।’ ক্ষুধার্ত বিলে সারাদিন পথে পথে দপ্তরে দপ্তরে চাকরির জন্য ঘোরে। হয় তার যোগ্যতা কম, নয় দেখা যায় যে কাজের জন্য সে দরখাস্ত করেছে তাতে সে বড়ো বেশী যোগ্য। মোদ্দা কথা, কাজ তার জোটে না। তার ওপর বিদ্যাসাগর যাকে স্কুলের হেডমাস্টার পদ থেকে বিতাড়িত করেছেন, আর কেউ তাকে চাকরি দিতে চায় না। একদিন বিলে ক্লান্ত হয়ে ঘামে চপ্চপে ভিজে অক্টারলোনি মনুমেণ্টের নীচে বসেছে। মাথার ওপরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্য আর দুপুরের খটখটে রোদ্দুর। বিলে পাঞ্জাবি খুলে নিংড়াচ্ছে আর মাটিতে জল পড়ে কাদা হয়ে ক্ষণিকের মধ্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এক বন্ধু তাকে দেখতে পেয়ে ‘নরেন!’ বলে ডেকে এগিয়ে এল। প্রথমে বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করল, তারপর জিজ্ঞাসা করল সে কাজ পেয়েছে কি না। তারপরে বলল, ‘চল্। কচুড়ি খাই।’ বিলে কারুর দয়া পছন্দ করে না, তাই তার মাথা তৎক্ষণাৎ গরম হয়ে গেল। সে বলল, ‘না।’ বন্ধুটা কিন্তু ভালো ভেবেই বলেছিল, কিন্তু বিলের আত্মসম্মান বোধ আর ইগোটিজ্ম্ অন্য পর্যায়ের। বন্ধুটা বলল, ‘চিন্তা করিস্ না রে নরেন। ঈশ্বর মাঝেমধ্যে পরীক্ষা নেন। আর নেওয়া হয়ে গেলেই আবার সব—’ এইবার যেন নরেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ‘ঈশ্বর’ শব্দটার আগে চারটে (না-বলাই ভাল) বিশেষণ বসিয়ে বলল, ‘— হল তোদের মত হাড়হাভাতে পদাঘাতপ্রিয়দের দিবাস্বপ্ন। সে (পশুশাবকবিশেষ) কোথায় বসে আছে। দিক্ না এখন একটা পয়লা নম্বরের চাকরি জোগাড় করে— বিদ্যেসাগরের আর জামাইবাবাজীর বাড়িতে দুটি হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দিই। পারবে? যদি পারে তবে মানব সে —র কিছু ক্ষ্যামতা আছে। বলে বিলে জামা কাঁধে ফেলে চলে গেল সেখান থেকে।

রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রর বন্ধুদের বলেন, ‘তোরা আসিস্, নরেন আসে না কেন? তাকে আসতে বলবি।’ এদিকে নরেন্দ্রর ছোটো বোনটি আত্মহত্যা করেছে। তারপরেও পৃথিবী রসাতলে যায় না, ঘাত-প্রতিঘাত ক্ষুধা-খাদ্য আয়োজন-বিসর্জন সব ধ্বংস হয়ে যায় না। নরেনকে তখনও চেষ্টা করে যেতে হয় মা আর অন্য ছোটো ভাইবোনদের আর বড়ো দিদির দুই মা-মরা ছেলেমেয়ের যথাসাধ্য ভার নেবার। একদিন নরেন সকালে কাজে বেরোবে, নীচে শোরগোল শুনে দেখে রামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবতঃ অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাড়িতে ঢুকে পড়ে ‘নরেন কই, নরেন কই, নরেনকে ডাক’ বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর থেকে সিমলাপল্লী এসেছেন কাউকে না জানিয়ে, হেঁটে— তাঁর দুর্বল রুগ্ন শরীর তখন দরদর করে ঘামছে, প্রায় যেন পড়ে যাবেন যে কোনও মুহূর্তে। নরেন তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে যায়। সে অপ্রস্তুত বোধ করে। এখন রামকৃষ্ণর পিছনে ব্যয় করার মত সময় তার নেই। অথচ সময় যখন একেবারেই থাকে না তখনই যে রামকৃষ্ণ সময় দাবী করতে আসেন, তা কি আর সে জানত। আর আসেন— যার সময় না থাকলেও সে দেবে, তার কাছেই— সন্ধ্যারবি যেমন মৃৎপ্রদীপের সর্বস্বধন ভিক্ষা করেন। ঘরে গিয়ে আবার সেই প্রথম দিনের কান্না। এবার, ‘তুই এতদিন আসিস্ না কেন। সবাই আসে, তুই আসিস্ না কেন। আমি মরে গেলে তবে কি তুই আসবি।’ কান্না থামলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই এখন কী কাজ করিস্?’ নরেন আরও অপ্রস্তুত বোধ করল। সেই কাজ রামকৃষ্ণ কেন, কাউকেই বলার মত নয়। সেই কাজকে যে কেউ খারাপ কাজ বলবে। রামকৃষ্ণ যেন অন্তর্যামী। দুঃখিত হলেন, কিন্তু আর সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না করে বললেন, ‘গান গা। সেইদিনের সেই গান-টা।’ নরেন্দ্র গান গাইল। ‘মন চল নিজ-নিকেতনে—’ চোখ বুজলেই বোনটার মুখ ভেসে আসছে। তবু সেই গাইতে লাগল। গানের শেষে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, ‘ঠাকুর, তুমি এত দেরী করলে কেন? তুমি আগে কেন এলে না? তুমি এতদিন কেন এলে না?’ ঠাকুর বললেন— সে নরেন্দ্রর উদ্দেশ্যে না নিজেরই মনে— কে জানে, ‘ওরে নরেন, আমার মা না বললে আমি আসি কী করে। তুই চাস্ কিনা আমি আসি— তা না জেনে আমি আসি কী করে। আমি ত তোর ওপর বোঝা হতে চাই না, আমি ত তোর ছত্রধর হতে চাই, তোর সারথি হতে চাই। তুই আমায় তাড়াতে চাইবি, সে যে আমার মরণের চেয়েও অধিক দুঃখের রে। আজ মা বললে, কী করছিস্ তুই— যা ছেলেটার কাছে। ওর তোকে প্রয়োজন। আর আমি চলে এলাম।’

রামকৃষ্ণ বললেন, ‘আমার মায়ের চরণে যে একবার ঠাঁই পেয়েছে, তার আর দুঃখ কী?’ নরেন্দ্র বলল, ‘কোথায় তোমার মা? আমি ত তাকে দেখি না। আমার বোনের যেদিন বিয়ে ভেঙে দিল স্কাউণ্ড্রেল্-গুলো, সেদিন তাঁর খড়্গ কোথায় ছিল। আমি তাঁকে কোথাও দেখি না। তিনি নেই!’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘একদিন তোর সাথে তাঁর ঠিকই দেখা হবে।’ নরেন্দ্রর দুঃখ প্রশমিত হয়েছে, এবার সে রাগে ফেটে পড়ল। বলল, ‘যদি হবে তবে আজই হোক্ না কেন। দেখাও আমাকে, নইলে আমি বিশ্বাস করব না। দিন তিনি আমায় ধন-দৌলতে ভরিয়ে। আমার মা-ভাইদের আর দুটি অন্নের জন্য ভাবতে না হয়। যে গেছে তাকে ত আর ফেরত পাব না— যারা আছে তাদের পরিত্রাণ করুন তোমার মা। প্রমাণ করুন, তিনি আছেন।’ অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল নরেন্দ্র, তারপরে হিংস্র বাঁকা গলায় হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল— তার ক্ষোভের অর্ধেকটা ঢেলে দিল নীরব রামকৃষ্ণের ওপরে। রামকৃষ্ণ কিন্তু রাগ করলেন না। তিনি বললেন, ‘বেশ। আগামীকাল অমাবস্যার রাত, মন্দির খুলে দেব তোকে। কাল মা সেখানে মূর্ত হবেন, দেখবি। তাঁর কাছে কাল তুই যা চাইবি তাই-ই তিনি তোকে দেবেন। — যা চাইবি তাই।’

ডারউইনোত্তর নরেন্দ্র বিশ্বাস করে না। তবু দক্ষিণেশ্বরে যায় তৈরী হয়ে, ঘুটঘুট্টে রাতে। নরেন্দ্র মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকে। আলো-আঁধারিতে সে শুধু আবছা মায়ামূর্তি দেখতে পায় শিবের বুকের ওপর। কই? কোথায় রামকৃষ্ণের কালী যিনি মূর্ত হয়েছেন? কোথায় জলজ্যান্ত ঠাকুর? সে কি আশা করেছিল কালী আসবেন মানবীর রূপ ধরে? কিম্বা বালিকার রূপ ধরে, যেমন রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন? এলেও কি সে চিনতে পারত? সে জানে না, সে হয়ত অতদূর ভাবেইনি। কিন্তু এসে দেখে, মন্দিরে কেউ নেই। নরেনের গা ছম্ছম্ করেওঠে। সে চেঁচিয়ে বলে, ‘কোথায়, ঠাকুর? আমি ত কাউকে দেখছি না।’ গর্ভগৃহের দেয়ালে দেয়ালে তার প্রশ্নটুকু ধাক্কা খেয়ে ফেরে, কেউ উত্তর দেয় না। কেউ এগিয়ে এসে বলে না, ‘এই ত আমি আছি!’ তবে কি এই-ই দেবীর প্রকাশ, অদৃশ্য? নাকি সম্ভাবনা? সেই রম্যকপর্দিনী কালো ব্যোম-কেশের পর্দার আড়াল হয়ে কি দাঁড়িয়ে আছেন এই অন্ধকারে, এই ঘরে? উচ্চারণ করে না চাইলে কি তিনি দেন্ না? তবে যদি তিনি এই ঘরে এই মুহূর্তে থাকেন— এইই ত নরেন্দ্রর সুযোগ। সারাজীবনের মত তার সব ভাবনা মিটে যাবে, কাল থেকে তার প্রার্থনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। নরেন্দ্র দুই হাত জোড় করল। এইবার সে চাইবে। কি চাইবে, তা সে বারবার বাড়ী থেকে আবৃত্তি করে এসেছে। কিন্তু সে কি এই-ই মাত্র চাইবে। যা মানুষের আয়ত্ত্ব, তাই চেয়ে সে কি দেবীদর্শন বিফল করবে। নরেন্দ্র চুপ করে থাকল। তারপর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ‘আমায় বিদ্যা দাও। আমায় শক্তি দাও। আমি ক্লান্ত হলে এসে চাবুক মেরে যাও। আমায় ভক্তি দাও, আমার বুকে এসে পা রাখো অয়ি তুঙ্গহিমালয়শৃঙ্গনিজালয়মধ্যগতে। দ্বিতীয়বার যেন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসার দুর্মতি না হয়, অন্নপূর্ণা, সেই বর দাও।’ বলে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নতজানু নরেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরেই অপেক্ষারত রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, কেন তিনি তখন নরেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তর দেননি কে জানে। নরেন্দ্র আদৌ তাঁকে তখন শুধিয়েছিল ত— নাকি সেটা তার সেই মুহুর্তের উত্তাল হৃদয়ের কল্পনা মাত্র। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, ‘চাইলি নাকি মায়ের কাছে।’ নরেন্দ্রর সত্যিই তখন সারাজীবনের মত সব ভাবনা মিটে গেছে।

নরেন্দ্র পরের দিন বলল, ‘আমি কিন্তু তোমার মা-কে দেখতে পাই নি এখনও।’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘কাল আমি গঙ্গায় স্নান করতে যাব সকালে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?’ সকালবেলা গঙ্গার ঘাট ফাঁকা; নৌকাগুলো বাঁধা থাকে, ত্রিসীমানায় কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রর ঘাড় ধরে জলের মধ্যে তার মুখ চেপে ধরলেন। ঐরকম দুর্বল মানুষ, তাঁর গায়ে যে এত জোর— কে জানত? নরেন্দ্র— সে বক্সিং শিখেছে, কলকাতায় বড় বড় কুস্তির ওস্তাদকে ঘুরিয়ে মেরেছে আছাড়ের পর আছাড়— এই প্রৌঢ়ের বজ্রমুষ্টি কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। কোনোক্রমে যখন ছিট্কে পড়ল জলের বাইরে, তখন সে জল থেকে ধামায় ফেলা তেলাপিয়া মাছের মত হাঁপাচ্ছে। দম পেলে সে বললে, ‘শালা খুনে— তলে তলে তোমার এই ব্যবসা। বড়লোকের ছেলেদের ফুস্লে এনে খুন করে—’ এরপরে সে ‘পকেট’ শব্দটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল কোনো একটি তস্করবৃত্তির বর্ণনায়, তার আগেই তার মনে পড়ল সে-স্থানে একটা বিড়ি ফোঁকার মত কানাকড়িও নাই। গত কয়েকমাসে তাকে আর ঠিক বড়লোকের ছেলে বলা চলে না। চুরুট খাওয়া সে প্রায় ভুলেই গেছে। চাষাভুষোদের খাদ্য এই বিড়ি, ঐরকম জিনিস ফুঁকেই জাতটা উচ্ছন্নে গেল। ধ্যাঁড়শসেদ্ধ খেয়ে ভেট্কে পড়ে আছে দেশসুদ্ধ ডিস্পেপটিক, আর গোরুখোরেরা তাই সাগর ডিঙিয়ে এসে দিব্যি রাজত্ব করে চলছে। করবেই ত, তাদের খাওয়া-দাওয়া দেখো— মাংস ছাড়া কথা বলে না, চুরুটের নীচে তামাকের গপ্পো নেই। ডাইনিং টেবিলেও ক্ষত্রিয়ের আচরণ। নরেন্দ্রর হঠাৎ করে তামাকের কথা মনে পড়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেছে, দম নেয়া দরকার এতক্ষণ খাবি খাবার পরে। চেয়ে দেখে, রামকৃষ্ণ তাঁর নিজের হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরে আছেন— মিট্মিটে হেসে বললেন, ‘জলে যখন ছিলি তখন প্রাণে বাঁচা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভেবেছিলি কি। যত জোরে আমার হাত খিঁম্চে ধরেছিলি, আমার মাকে ডাকার মধ্যে তোর থাকে অতখানি জোর? এই ভবনদীর মধ্যে আঁকুপাঁকু করছিস্, একবার বাইরে পড়তে পারলেই যে হাওয়ায় শ্বাস নিবি— দেখবি, সে হাওয়া আমার মায়ের গন্ধ-মাখা।’ নরেন্দ্র নতুন করে ডুব দিল চিন্তার মাঝগঙ্গায়।

বিবিদীষানন্দ নামক এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী সারা ভারত পরিক্রমার পরে কন্যাকুমারিকার দক্ষিণতম কোণে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যিখানে একটা পাথরের ওপরে বসে আছেন। রামের সেতুবন্ধনের শেষ চিহ্ন ঐ পাথরটা। পৃথিবীতে নারীপুরুষের প্রেমের যদি কোনও পবিত্রতম প্রতীক থাকে, তা এই শ্রীরাম-স্মৃতিবিজড়িত পাথরটা— সমুদ্রদেব থেকে সামান্য কাঠবিড়ালীর পর্যন্ত যাতে অবদান আছে। সন্তরণে অসম্ভব পারঙ্গম না হলে সমুদ্রতট থেকে কেউ বেঁচে ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। সেইখানে সে ধ্যান করছে। দীর্ঘ পরিক্রমায় সে আসমুদ্রহিমাচলের সব সুলক্ষণ আর দুর্লক্ষণদের ঘুরে ঘুরে দেখেছে। সে প্রেমময় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের অনুরাগী, কিন্তু সে সংস্কারহীন বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাত্মকতাকে ঘৃণা করে। সে বুঝতে চাইছে ভারতের কী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন একটা মণ্ডুকাধ্যুষিত কূপ বা কাঁকড়ার বালতির মত। কাঁকড়াগুলো চাইলে এক এক করে তার গা বেয়ে বেরিয়ে আসতেই পারে। কিন্তু ওপরের কাঁকড়াটা বেরোতে গেলেই অন্যগুলো ধরে নামিয়ে দেবে। সবকটা এক রসাতলে একসাথে মরবে তবু একতিল স্বার্থত্যাগ করবে না। ভারতবর্ষে থেকে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা অসম্ভব। এক জর্মন দার্শনিক বলেছিলেন, যে বিদেশে যায় নি সে স্বদেশের স্বরূপকে চেনেনি। কিন্তু সাগরপাড়ি দেওয়া যে সনাতনধর্মের পরিপন্থী— সন্ন্যাসীর পক্ষে অতীব অনুচিত। তাতে জাত যাবে না, ধর্ম যাবে না? ধর্মই যদি গেল, তবে এ পোড়া দেশের আর থাকল কী? ধর্ম ছাড়া জগৎসভায় বড়াই করবার মত ভারতের আর কী আছে এই মুহুর্তে? তার গুরুমাতারও সম্ভবতঃ তা নিয়ে আপত্তি আছে। বসে বসে বিবিদীষানন্দের চোখের সামনে ভাসতে লাগল ভারতমাতার ত্রিকাল। আগামী অষ্টসহস্র বৎসরের মধ্যে সে কোনও পরিত্রাণ দেখতে পাচ্ছে না। তার মনে পড়ল অনেকদিন আগের একটা ঘটনা। তার গুরু রামকৃষ্ণ তখন মৃত্যুশয্যায়। সে স্বার্থপরতা জেনেও তাঁর কাছে গিয়ে না বলে থাকতে পারেনি, ‘আপনি যে বলেছিলেন আমি দেবতাকে দেখতে পাব। বলেছিলেন, ঠিক তেমনি করে না ডাকলে আপনার মা দেখা দেন না। আমি ত এখনও সেই মনঃসংযোগ করে উঠতে পারলাম না। আপনি না থাকলে আমাকে কে শেখাবে— আমাকে কৈবল্যসমাধির প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়ে যান্ আপনি।’ রামকৃষ্ণ যেন রেগে উঠতে গিয়েও মুষড়ে পড়লেন। তিনি বললেন, ‘ওরে, আমি ত ভেবেছিলাম তুই বটগাছ হবি। মানুষের কত দুঃখ— তুই তাদের সবাইকে ছায়া দিবি। সেখানে তুই নিজেই পালাতে চাইছিস্, আর সেটা আবার বড়ো মুখ করে বলছিস্? দূর হ—’ তারপরে শীর্ণ হাত নরেন্দ্রর রেখে বলেছিলেন, ‘আমার সবটুকু আয়ু সবটুকু ক্ষমতা আমি তোকে দিয়ে গেলাম, নরেন। যেদিন আমার কাজ শেষ করবি তুই সেদিন আবার ফেরৎ নিয়ে নেব। ততদিন ত তুই আমার কাছে ঋণী। তুই আমার কথাটা রাখ্। তুই যেজন্য এসেছিস্ সে কাজ সমাপন হয়ে গেলে মা নিজেই তোকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবেন। যেদিন তুই বুঝতে পারবি তোর কী উদ্দেশ্য ছিল আর তুই সেই উদ্দেশ্য সাধিত করেছিস্, সেদিন কেউ আর তোকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি কী করি বল্ ত। শশী শরৎ রাখাল ওরা খুব ভালো, কিন্তু ওদের দিয়ে এ-কাজ হবে না। তোকে দিয়ে হবে জানি বলেই তোর ওপর এত অত্যাচার করি।’ হতবাক নরেন্দ্র শুধাল, ‘কী কাজ আমাকে করতে হবে।’ সেই মুহূর্তে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে সম্ভবতঃ বলত, আমি রামকৃষ্ণের যন্ত্র। রামকৃষ্ণ বললেন, ‘সে কি আমি জানি রে? আমি তো মুখ্যু পুরুত। তোরা পড়াশোনা করেছিস জেনেছিস্ বুঝেছিস্, তুইই ঠিক পথ বের করে নিতে পারবি। কী কাজ তা মা আমাকে বলেন নি। তোকে বলবেন। আমার শুধু দায় ছিল তোকে এটুকু বলে দেবার।’

স্বামী বিবেকানন্দ চোখ খুললেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, যেন মার-কে পরাভূত করে বুদ্ধদেব। তিনি দেখতে পেলেন অপার সমুদ্র, দিগন্তে দেখলেন লৌহ ভীম জাহাজ। তিনি দেখতে পেলেন যন্ত্রদানবের সাগরলঙ্ঘনের দুর্মদ ঔদ্ধত্যকে। তিনি অবিলম্বে কলকাতায় গুরুমাতাকে পত্রপ্রেরণ করে বললেন, ‘মা, ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে বলেছেন শিকাগোয় যেতে। তুমি আর অমত কোর না।’ আরেকটা চিঠি পাঠালেন খেতড়ির মহারাজকে। তাতে সবিনয় অনুরোধ, ‘আপনি আমাকে যে অর্থসাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, তা থেকে নিজের একটি স্যুট বাবদ ১০০-টি টাকা ব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না। কিন্তু আমার প্রতি যদি আপনি কোনও কর্তব্যের দায় বোধ করেন, তবে দয়া করে আজ হ’তে আমার অভাগী মা-টি যতদিন বেঁচে আছেন, নিম্নলিখিত আমার বাল্যকালের কলকাতার ঠিকানায় প্রতি মাসে ১০০-টি টাকা পাঠিয়ে দেবেন— বা যেমন আপনার সুবিধা। তাঁর অন্য ছেলেদের সাহায্য ছাড়াই যাতে তাঁর এ-জন্মের ধম্মকম্ম আর খাওয়া-পরাটুকুর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা বড়ো ছেলে করতে পারে। আমি জানি, আমার মা খেতে পেলে, বাড়ির আর সবাই আর আমার মা-মরা ভাগনে-ভাগনী-দুটো পাবে ঠিকই। দেখবেন, আমি মরে গেলেও যেন এই ব্যবস্থাটি বন্ধ না হয়। চির-আশীর্বাদক, বিবেকানন্দ।’ চিঠি দুটো পোস্ট করার সময় মনে মনে তাঁর জনমদুখিনী জন্মদাত্রীকে বললেন, ‘মা, তোমাদের একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে আমি দেশ ছাড়ব না।’

এইখানে এসে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর সব যুক্তি ব্যর্থ হয়ে যেত। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গেলে— দেশে হোক্ কি বিদেশে— তাঁর প্রথম মনে পড়েছে তাঁর মা তাঁর মাথায় জল ঢালছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যখন গোমাংস-ভক্ষণ ও অন্যান্য অধর্মাচরণের অভিযোগ উঠেছিল বিদেশে, তখন অভিযোগ যথাযথভাবে অস্বীকার করারও পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমার মা তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে ঈশ্বরের কাজে সঁপে দিয়েছেন। তিনি যদি আমার নামে ঐ কদর্য রটনাগুলি শোনেন, তিনি আর বাঁচবেন না।’ ব্যস্ এইটুকুই। তাঁর জাত খোয়াবার ভয় নেই, চিতা আত্মীয়ের হাতে অগ্নি পাবে না এই ভয় নেই। ধর্ম অথবা শাস্ত্র তাঁর কাছে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা প্রতিপন্ন হয়নি। কেন তিনি গোমাংস খাবেন না তার প্রথম কারণ তাঁর মা এতে আহত হবেন, তাঁর মায়ের আস্থা ও আত্মত্যাগকে অবমাননা করা হবে। এই কাদা-ছোঁড়াছুঁড়িতে তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা হারাবেন, বন্ধুদের আন্তরিকতা হারাবেন অথবা ধর্মে অধিকার হারাবেন— এ-সব অতিক্রম-করা দুশ্চিন্তা তাঁর, যে মা শুনলে দুঃখ পাবেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও তিনি নিয়মিত মায়ের সাথে দেখা করেছেন, এমনকী মা-কে তীর্থেও নিয়ে গিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘মায়ের যা যা দাবী থাকে ছেলের কাছে তার কিছুই আমি দিতে পারিনি। এই একবার আমি মায়ের চতুর্ধাম দেখার সাধ-টি পূরণ করতে চাই।’ বাঁধন থেকে যিনি মনে মনে মুক্ত, শৃঙ্খল তাঁর শুধু অলঙ্কার। বিবেকানন্দ নিজের সর্বত্যজীয়ান্ গৌরবের শূন্যসার প্রদর্শনী রচনা করতে জনমদুখিনী মায়ের জীবন আরও বিষময় করে তোলেননি। তদ্ব্যতীত, মৃন্ময়ী জননীকে যে অবহেলা করে, জন্মভূমির মাতৃরূপ-কল্পনায় সে হতভাগ্যের কী সুবিধা হবে?

কোট-প্যাণ্ট-পরা যে সন্ন্যাসী জাহাজে উঠলেন তাঁর চোখে তখন বিরাট স্বপ্ন। সব হিন্দুকে কেন, সব ভারতীয়কেই বা কেন, সারা পৃথিবীর সব মানুষকে এক ছাদের তলায় আনতে হবে, এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে হবে। নয়ত পৃথিবীর বড় দুর্দিন আসছে। মানুষ ক্রমশঃ ছোটো হয়ে পড়ছে। অধুনা সে অস্ত্রচালনাকে বিজ্ঞান আর লুন্ঠনকে গৌরব মনে করছে। তাকে তার ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়ে আবার মহীয়ান্ করে তুলতে হবে। মানুষকে তার নিজের মধ্যে বেদান্তকে আবিষ্কার করতে হবে। সেই আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার প্রথম নাম বিবেকানন্দ।

ভদ্রলোক নরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। ‘কী উত্তর শুনতে চাস্ তুই?’ তিনি যদিও উচ্চারণ করেননি, নরেন্দ্রনাথের মনে হল ঐ স্মিত হাসিতে উনি সেটাই বলতে চাইছেন। তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি দেখেছি।’ এবার নরেন্দ্রনাথের নির্বাক হবার পালা। আবার তার সন্দিগ্ধ মন ভাবল, ‘হয়ত এক্ষুণি কোনও তাত্বিক উপলব্ধি বা স্বপ্নাদেশের— নিদেন প্ল্যাঁসেতের গল্প নামবে। নরেনের মনের কথা অনুমান করে যেন তিনি নিজেই বললেন, ‘ঠিক তোকে যেমন দেখছি, তেমনভাবে দেখেছি। শুধু আরও স্পষ্ট।’ ‘আমি যদি আপনাকে বিশ্বাস না করি?’ এই একই প্রশ্নটা আর একভাবে করা যেত— ‘আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি না।’ কিন্তু সেটা শুনতে খারাপ লাগে বলে নরেন্দ্রনাথ প্রশ্নটা এভাবে করল। তিনি বললেন, ‘আমি দেখেছি গো। সবাই বৌ-বাচ্চা, ক্ষমতা-সম্পত্তির জন্য কেঁদে ভাসায়। তাঁকে দেখার জন্য কে কবে কেঁদেছে। যে কাঁদে, তাকে দেখা না দিয়ে উপায় কী? তোমার বিশ্বাস না হয় তোমাকে একদিন আমি দেখাব। তুমি তাকে দেখতে পাবে ঠিকই, আমি আগেই তোমাকে দেখে চিনেছি।’

এই চেনার গল্পটা আরও সাংঘাতিক। নরেন্দ্রনাথ এসেছে জনাচারেক বন্ধু আর রামচন্দ্র-মামার কাছে। তার মায়ের কোন্ এক তুতোভাই হয় এই রাম-মামা, নরেনের মা ভূবনেশ্বরী দেবী এঁকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তার প্রধান কারণ, এই রাম-মামা নিজে এমন বাউণ্ডুলে অপদার্থ, দাদু-দিদাকে কম ভোগায় নি জীবদ্দশায়। তারপর নরেনের ধর্মের সন্ধানে উচ্ছন্নে যাওয়ার অনাসৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ইন্ধন যোগাচ্ছেন এই রাম-মামা। কে তখন জানে, এই রাম-মামা সেই কাজটি করেই ইতিহাসে অমর হলেন। কলকাতার এ-হেন সাধু-সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব-ব্রহ্মজ্ঞানী নেই, যার দ্বারস্থ এই এণ্ট্রান্সের ছাত্রটি হয় নি। কারও বুজরুকি ধরে সবার সামনে হেনস্থা করেছে, কারও সম্পর্কে নিরাশ হয়ে হাল ছেড়েছে, আর কেশব সেন ইত্যাদি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের শাগরেদ হয়ে কিছুদিন কাটিয়েওছে। কিন্তু— যাঁকে সেই মুহুর্তে ধর্মবিপ্লবী বলা চলে— আর যাঁকে পরবর্তীকালে নরেন্দ্রনাথ কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণমাত্র বলে প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হবে— সেই মহর্ষি পর্যন্ত তাকে কোনওকিছুর সন্ধান দিতে পারে নি। তিন-চারদিন নিরাকারের ধ্যান করে বিলে সেই সভা থেকে বিদায় নিয়েছে। চরম বিরক্তি নিয়ে বিলে আজ তাই এখানে এসেছে।

রামকৃষ্ণ ঠিক যেভাবে হাঁটু-পর্যন্ত কাপড়ও প্রায় সামলাতে না পেরে আলুথালু অবস্থায় ঘরে ঢুকলেন, তাতে কারই বা প্রথম দর্শনে তাঁর ওপর ভক্তি হবে? আর ঢুকেই ভদ্রলোক বিলের হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। আর দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘাবড়ে যাওযা বিলে বেচারার হাত ধরে তাঁর সে কী কান্না, ‘তুই এলি? তুই শেষ পর্যন্ত এলি? আসলিই যদি, এত দেরী করলি কেন? এদের শূন্যসার কথা শুনে আমার যে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। এদের সবার খালি চাই। এ বলে এই চাই, সে বলে ঐ চাই। মাকে সেই কাল অবধি কেঁদে আমি বলেছি, মা, এই ত এতজন আসে— এরা ত কেউ আমার আপনার লোক নয়, আমার কাছের লোক নয়। তুই যে বলেছিলি মা আমার কাছের লোকেদের আমার কাছে এনে দিবি? আমার ছেলেদের এনে দিবি? তারা কোথায়। কবে আনবি। আমি মরে গেলে তবে কি আনবি। আমাকে কটা দিন কি সময় দিবি নে গো তাদের সাথে আলাপ করতে— কাল অবধি বলেছি। আর আজ তুমি এলে। তুমি ত কিছু চাও না। তুমি ত তোমার বৈকুণ্ঠলোকের ভাণ্ডার থেকে শুধু আমাদের দেবার জন্য অফুরান অব্যয় ঐশ্বর্য নিয়ে এসেছ। তুমি সাচ্ছন্দ্য চাওনি, তুমি ভালোবাসাও চাওনি— তুমি শুধু প্রেম দিতে এসেছ, বিলাতে এসেছ, তাই বুঝি তোমার নাম বিলে। তার আগে তুমি জানতে চাও, তুমি চিনতে চাও। তোমাকে তোমারই কাছে চির-চেনা করে তুলব বলে আমি টোল খুলে একগাদা বাজে লোকের ঘেরাটোপে বসে আছি। এই ঘর তোমার, এই আসন তোমার। আমিও তোমার জন্যই এসেছি। তোমার মনে নেই, সপ্তর্ষিমণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটাকে একটা বাচ্চা ছেলে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি ধ্যান করছ? এই কি তোমার ধ্যান করার সময়? আমি যাচ্ছি খেলতে। তোমাকেও আমার সাথে যেতে হবে। সেই-ই আমি— যে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছি তোমায়। আর তুমি— নর-ঋষি আমার— যুগে যুগে আমার রথী, যুগে যুগে আমার সখা— সেই তুমি এত দেরী করলে? এত দেরী কি করতে আছে? কত শুভক্ষণ যে বয়ে গেল!’ বিলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিনি একটা ঠাকুরের থালায় বাতাসা আর মিষ্টি এনে হাতে করে খাইয়ে দিতে গেলেন। অপ্রস্তুত ও বিরক্ত বিলে বলল, ‘আমার হাতে দিন ও-গুলো, বাইরে আমার বন্ধুরা বসে আছে। ওদের ছাড়া আমি খাব কী করে?’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘সে ওদের পরে আবার দিলেই হবে। তোর বন্ধুদের আমি না খাইয়ে ফেরাব না। কিন্তু এ-কয়টি তুই আমার হাতে খা। আমার খুব শান্তি হবে।’

নরেনের বাবা মারা গেছেন। নরেনের স্নাতকস্তরের ফল খুব খারাপ হয়েছে। বিলের মত ছাত্রের পক্ষে তা কহতব্য নয়। ছোটো বোনটার গয়নার অভাবে বিয়ে ভেঙে গেছে বিয়ের সন্ধ্যায়। সে-বেচারি দোর বন্ধ করে কাঁদে, কারও সাথে কথা বলে না, একবার পাড়ার পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। নরেন সাঁতার জানত বলে রক্ষে। শরিকেরা জমি-বাড়ির আর সম্পত্তির অধিকাংশই দখল নিয়ে নিয়েছে। মামলা করারও পয়সা নেই। নরেন সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় দেখে মা রান্নাঘরে চাল গুনছেন। রাঁধতে না জানলেও সে বোঝে ও দিয়ে দুজনের ভরপেট হবে না। বিলে মিথ্যে মিথ্যে বলে, ‘কাল রাস্তার তেলেভাজা খাওয়া ঠিক হয় নি। এ খুব ভোগাবে, আজ আর খিদে নেই গো মা।’ ক্ষুধার্ত বিলে সারাদিন পথে পথে দপ্তরে দপ্তরে চাকরির জন্য ঘোরে। হয় তার যোগ্যতা কম, নয় দেখা যায় যে কাজের জন্য সে দরখাস্ত করেছে তাতে সে বড়ো বেশী যোগ্য। মোদ্দা কথা, কাজ তার জোটে না। তার ওপর বিদ্যাসাগর যাকে স্কুলের হেডমাস্টার পদ থেকে বিতাড়িত করেছেন, আর কেউ তাকে চাকরি দিতে চায় না। একদিন বিলে ক্লান্ত হয়ে ঘামে চপ্চপে ভিজে অক্টারলোনি মনুমেণ্টের নীচে বসেছে। মাথার ওপরে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্য আর দুপুরের খটখটে রোদ্দুর। বিলে পাঞ্জাবি খুলে নিংড়াচ্ছে আর মাটিতে জল পড়ে কাদা হয়ে ক্ষণিকের মধ্যেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এক বন্ধু তাকে দেখতে পেয়ে ‘নরেন!’ বলে ডেকে এগিয়ে এল। প্রথমে বাড়ির খবর জিজ্ঞাসা করল, তারপর জিজ্ঞাসা করল সে কাজ পেয়েছে কি না। তারপরে বলল, ‘চল্। কচুড়ি খাই।’ বিলে কারুর দয়া পছন্দ করে না, তাই তার মাথা তৎক্ষণাৎ গরম হয়ে গেল। সে বলল, ‘না।’ বন্ধুটা কিন্তু ভালো ভেবেই বলেছিল, কিন্তু বিলের আত্মসম্মান বোধ আর ইগোটিজ্ম্ অন্য পর্যায়ের। বন্ধুটা বলল, ‘চিন্তা করিস্ না রে নরেন। ঈশ্বর মাঝেমধ্যে পরীক্ষা নেন। আর নেওয়া হয়ে গেলেই আবার সব—’ এইবার যেন নরেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। ‘ঈশ্বর’ শব্দটার আগে চারটে (না-বলাই ভাল) বিশেষণ বসিয়ে বলল, ‘— হল তোদের মত হাড়হাভাতে পদাঘাতপ্রিয়দের দিবাস্বপ্ন। সে (পশুশাবকবিশেষ) কোথায় বসে আছে। দিক্ না এখন একটা পয়লা নম্বরের চাকরি জোগাড় করে— বিদ্যেসাগরের আর জামাইবাবাজীর বাড়িতে দুটি হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দিই। পারবে? যদি পারে তবে মানব সে —র কিছু ক্ষ্যামতা আছে। বলে বিলে জামা কাঁধে ফেলে চলে গেল সেখান থেকে।

রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রর বন্ধুদের বলেন, ‘তোরা আসিস্, নরেন আসে না কেন? তাকে আসতে বলবি।’ এদিকে নরেন্দ্রর ছোটো বোনটি আত্মহত্যা করেছে। তারপরেও পৃথিবী রসাতলে যায় না, ঘাত-প্রতিঘাত ক্ষুধা-খাদ্য আয়োজন-বিসর্জন সব ধ্বংস হয়ে যায় না। নরেনকে তখনও চেষ্টা করে যেতে হয় মা আর অন্য ছোটো ভাইবোনদের আর বড়ো দিদির দুই মা-মরা ছেলেমেয়ের যথাসাধ্য ভার নেবার। একদিন নরেন সকালে কাজে বেরোবে, নীচে শোরগোল শুনে দেখে রামকৃষ্ণ তাঁর স্বভাবতঃ অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাড়িতে ঢুকে পড়ে ‘নরেন কই, নরেন কই, নরেনকে ডাক’ বলে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর থেকে সিমলাপল্লী এসেছেন কাউকে না জানিয়ে, হেঁটে— তাঁর দুর্বল রুগ্ন শরীর তখন দরদর করে ঘামছে, প্রায় যেন পড়ে যাবেন যে কোনও মুহূর্তে। নরেন তাঁকে ওপরের ঘরে নিয়ে যায়। সে অপ্রস্তুত বোধ করে। এখন রামকৃষ্ণর পিছনে ব্যয় করার মত সময় তার নেই। অথচ সময় যখন একেবারেই থাকে না তখনই যে রামকৃষ্ণ সময় দাবী করতে আসেন, তা কি আর সে জানত। আর আসেন— যার সময় না থাকলেও সে দেবে, তার কাছেই— সন্ধ্যারবি যেমন মৃৎপ্রদীপের সর্বস্বধন ভিক্ষা করেন। ঘরে গিয়ে আবার সেই প্রথম দিনের কান্না। এবার, ‘তুই এতদিন আসিস্ না কেন। সবাই আসে, তুই আসিস্ না কেন। আমি মরে গেলে তবে কি তুই আসবি।’ কান্না থামলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই এখন কী কাজ করিস্?’ নরেন আরও অপ্রস্তুত বোধ করল। সেই কাজ রামকৃষ্ণ কেন, কাউকেই বলার মত নয়। সেই কাজকে যে কেউ খারাপ কাজ বলবে। রামকৃষ্ণ যেন অন্তর্যামী। দুঃখিত হলেন, কিন্তু আর সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না করে বললেন, ‘গান গা। সেইদিনের সেই গান-টা।’ নরেন্দ্র গান গাইল। ‘মন চল নিজ-নিকেতনে—’ চোখ বুজলেই বোনটার মুখ ভেসে আসছে। তবু সেই গাইতে লাগল। গানের শেষে ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, ‘ঠাকুর, তুমি এত দেরী করলে কেন? তুমি আগে কেন এলে না? তুমি এতদিন কেন এলে না?’ ঠাকুর বললেন— সে নরেন্দ্রর উদ্দেশ্যে না নিজেরই মনে— কে জানে, ‘ওরে নরেন, আমার মা না বললে আমি আসি কী করে। তুই চাস্ কিনা আমি আসি— তা না জেনে আমি আসি কী করে। আমি ত তোর ওপর বোঝা হতে চাই না, আমি ত তোর ছত্রধর হতে চাই, তোর সারথি হতে চাই। তুই আমায় তাড়াতে চাইবি, সে যে আমার মরণের চেয়েও অধিক দুঃখের রে। আজ মা বললে, কী করছিস্ তুই— যা ছেলেটার কাছে। ওর তোকে প্রয়োজন। আর আমি চলে এলাম।’

রামকৃষ্ণ বললেন, ‘আমার মায়ের চরণে যে একবার ঠাঁই পেয়েছে, তার আর দুঃখ কী?’ নরেন্দ্র বলল, ‘কোথায় তোমার মা? আমি ত তাকে দেখি না। আমার বোনের যেদিন বিয়ে ভেঙে দিল স্কাউণ্ড্রেল্-গুলো, সেদিন তাঁর খড়্গ কোথায় ছিল। আমি তাঁকে কোথাও দেখি না। তিনি নেই!’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘একদিন তোর সাথে তাঁর ঠিকই দেখা হবে।’ নরেন্দ্রর দুঃখ প্রশমিত হয়েছে, এবার সে রাগে ফেটে পড়ল। বলল, ‘যদি হবে তবে আজই হোক্ না কেন। দেখাও আমাকে, নইলে আমি বিশ্বাস করব না। দিন তিনি আমায় ধন-দৌলতে ভরিয়ে। আমার মা-ভাইদের আর দুটি অন্নের জন্য ভাবতে না হয়। যে গেছে তাকে ত আর ফেরত পাব না— যারা আছে তাদের পরিত্রাণ করুন তোমার মা। প্রমাণ করুন, তিনি আছেন।’ অত্যন্ত বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল নরেন্দ্র, তারপরে হিংস্র বাঁকা গলায় হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল— তার ক্ষোভের অর্ধেকটা ঢেলে দিল নীরব রামকৃষ্ণের ওপরে। রামকৃষ্ণ কিন্তু রাগ করলেন না। তিনি বললেন, ‘বেশ। আগামীকাল অমাবস্যার রাত, মন্দির খুলে দেব তোকে। কাল মা সেখানে মূর্ত হবেন, দেখবি। তাঁর কাছে কাল তুই যা চাইবি তাই-ই তিনি তোকে দেবেন। — যা চাইবি তাই।’

ডারউইনোত্তর নরেন্দ্র বিশ্বাস করে না। তবু দক্ষিণেশ্বরে যায় তৈরী হয়ে, ঘুটঘুট্টে রাতে। নরেন্দ্র মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকে। আলো-আঁধারিতে সে শুধু আবছা মায়ামূর্তি দেখতে পায় শিবের বুকের ওপর। কই? কোথায় রামকৃষ্ণের কালী যিনি মূর্ত হয়েছেন? কোথায় জলজ্যান্ত ঠাকুর? সে কি আশা করেছিল কালী আসবেন মানবীর রূপ ধরে? কিম্বা বালিকার রূপ ধরে, যেমন রামপ্রসাদের বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন? এলেও কি সে চিনতে পারত? সে জানে না, সে হয়ত অতদূর ভাবেইনি। কিন্তু এসে দেখে, মন্দিরে কেউ নেই। নরেনের গা ছম্ছম্ করেওঠে। সে চেঁচিয়ে বলে, ‘কোথায়, ঠাকুর? আমি ত কাউকে দেখছি না।’ গর্ভগৃহের দেয়ালে দেয়ালে তার প্রশ্নটুকু ধাক্কা খেয়ে ফেরে, কেউ উত্তর দেয় না। কেউ এগিয়ে এসে বলে না, ‘এই ত আমি আছি!’ তবে কি এই-ই দেবীর প্রকাশ, অদৃশ্য? নাকি সম্ভাবনা? সেই রম্যকপর্দিনী কালো ব্যোম-কেশের পর্দার আড়াল হয়ে কি দাঁড়িয়ে আছেন এই অন্ধকারে, এই ঘরে? উচ্চারণ করে না চাইলে কি তিনি দেন্ না? তবে যদি তিনি এই ঘরে এই মুহূর্তে থাকেন— এইই ত নরেন্দ্রর সুযোগ। সারাজীবনের মত তার সব ভাবনা মিটে যাবে, কাল থেকে তার প্রার্থনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। নরেন্দ্র দুই হাত জোড় করল। এইবার সে চাইবে। কি চাইবে, তা সে বারবার বাড়ী থেকে আবৃত্তি করে এসেছে। কিন্তু সে কি এই-ই মাত্র চাইবে। যা মানুষের আয়ত্ত্ব, তাই চেয়ে সে কি দেবীদর্শন বিফল করবে। নরেন্দ্র চুপ করে থাকল। তারপর নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ‘আমায় বিদ্যা দাও। আমায় শক্তি দাও। আমি ক্লান্ত হলে এসে চাবুক মেরে যাও। আমায় ভক্তি দাও, আমার বুকে এসে পা রাখো অয়ি তুঙ্গহিমালয়শৃঙ্গনিজালয়মধ্যগতে। দ্বিতীয়বার যেন তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসার দুর্মতি না হয়, অন্নপূর্ণা, সেই বর দাও।’ বলে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নতজানু নরেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরেই অপেক্ষারত রামকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছেন, কেন তিনি তখন নরেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তর দেননি কে জানে। নরেন্দ্র আদৌ তাঁকে তখন শুধিয়েছিল ত— নাকি সেটা তার সেই মুহুর্তের উত্তাল হৃদয়ের কল্পনা মাত্র। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, ‘চাইলি নাকি মায়ের কাছে।’ নরেন্দ্রর সত্যিই তখন সারাজীবনের মত সব ভাবনা মিটে গেছে।

নরেন্দ্র পরের দিন বলল, ‘আমি কিন্তু তোমার মা-কে দেখতে পাই নি এখনও।’ রামকৃষ্ণ বললেন, ‘কাল আমি গঙ্গায় স্নান করতে যাব সকালে। তুই যাবি আমার সঙ্গে?’ সকালবেলা গঙ্গার ঘাট ফাঁকা; নৌকাগুলো বাঁধা থাকে, ত্রিসীমানায় কেউ কোথাও নেই। হঠাৎ রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রর ঘাড় ধরে জলের মধ্যে তার মুখ চেপে ধরলেন। ঐরকম দুর্বল মানুষ, তাঁর গায়ে যে এত জোর— কে জানত? নরেন্দ্র— সে বক্সিং শিখেছে, কলকাতায় বড় বড় কুস্তির ওস্তাদকে ঘুরিয়ে মেরেছে আছাড়ের পর আছাড়— এই প্রৌঢ়ের বজ্রমুষ্টি কিছুতেই ছাড়াতে পারল না। কোনোক্রমে যখন ছিট্কে পড়ল জলের বাইরে, তখন সে জল থেকে ধামায় ফেলা তেলাপিয়া মাছের মত হাঁপাচ্ছে। দম পেলে সে বললে, ‘শালা খুনে— তলে তলে তোমার এই ব্যবসা। বড়লোকের ছেলেদের ফুস্লে এনে খুন করে—’ এরপরে সে ‘পকেট’ শব্দটা উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল কোনো একটি তস্করবৃত্তির বর্ণনায়, তার আগেই তার মনে পড়ল সে-স্থানে একটা বিড়ি ফোঁকার মত কানাকড়িও নাই। গত কয়েকমাসে তাকে আর ঠিক বড়লোকের ছেলে বলা চলে না। চুরুট খাওয়া সে প্রায় ভুলেই গেছে। চাষাভুষোদের খাদ্য এই বিড়ি, ঐরকম জিনিস ফুঁকেই জাতটা উচ্ছন্নে গেল। ধ্যাঁড়শসেদ্ধ খেয়ে ভেট্কে পড়ে আছে দেশসুদ্ধ ডিস্পেপটিক, আর গোরুখোরেরা তাই সাগর ডিঙিয়ে এসে দিব্যি রাজত্ব করে চলছে। করবেই ত, তাদের খাওয়া-দাওয়া দেখো— মাংস ছাড়া কথা বলে না, চুরুটের নীচে তামাকের গপ্পো নেই। ডাইনিং টেবিলেও ক্ষত্রিয়ের আচরণ। নরেন্দ্রর হঠাৎ করে তামাকের কথা মনে পড়ে গেল, গলা শুকিয়ে গেছে, দম নেয়া দরকার এতক্ষণ খাবি খাবার পরে। চেয়ে দেখে, রামকৃষ্ণ তাঁর নিজের হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরে আছেন— মিট্মিটে হেসে বললেন, ‘জলে যখন ছিলি তখন প্রাণে বাঁচা ছাড়া অন্য কিছুর কথা ভেবেছিলি কি। যত জোরে আমার হাত খিঁম্চে ধরেছিলি, আমার মাকে ডাকার মধ্যে তোর থাকে অতখানি জোর? এই ভবনদীর মধ্যে আঁকুপাঁকু করছিস্, একবার বাইরে পড়তে পারলেই যে হাওয়ায় শ্বাস নিবি— দেখবি, সে হাওয়া আমার মায়ের গন্ধ-মাখা।’ নরেন্দ্র নতুন করে ডুব দিল চিন্তার মাঝগঙ্গায়।

বিবিদীষানন্দ নামক এক গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসী সারা ভারত পরিক্রমার পরে কন্যাকুমারিকার দক্ষিণতম কোণে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যিখানে একটা পাথরের ওপরে বসে আছেন। রামের সেতুবন্ধনের শেষ চিহ্ন ঐ পাথরটা। পৃথিবীতে নারীপুরুষের প্রেমের যদি কোনও পবিত্রতম প্রতীক থাকে, তা এই শ্রীরাম-স্মৃতিবিজড়িত পাথরটা— সমুদ্রদেব থেকে সামান্য কাঠবিড়ালীর পর্যন্ত যাতে অবদান আছে। সন্তরণে অসম্ভব পারঙ্গম না হলে সমুদ্রতট থেকে কেউ বেঁচে ঐ পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। সেইখানে সে ধ্যান করছে। দীর্ঘ পরিক্রমায় সে আসমুদ্রহিমাচলের সব সুলক্ষণ আর দুর্লক্ষণদের ঘুরে ঘুরে দেখেছে। সে প্রেমময় বোধিসত্ত্ব বুদ্ধের অনুরাগী, কিন্তু সে সংস্কারহীন বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাত্মকতাকে ঘৃণা করে। সে বুঝতে চাইছে ভারতের কী প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখন একটা মণ্ডুকাধ্যুষিত কূপ বা কাঁকড়ার বালতির মত। কাঁকড়াগুলো চাইলে এক এক করে তার গা বেয়ে বেরিয়ে আসতেই পারে। কিন্তু ওপরের কাঁকড়াটা বেরোতে গেলেই অন্যগুলো ধরে নামিয়ে দেবে। সবকটা এক রসাতলে একসাথে মরবে তবু একতিল স্বার্থত্যাগ করবে না। ভারতবর্ষে থেকে ভারতবর্ষের জন্য কিছু করা অসম্ভব। এক জর্মন দার্শনিক বলেছিলেন, যে বিদেশে যায় নি সে স্বদেশের স্বরূপকে চেনেনি। কিন্তু সাগরপাড়ি দেওয়া যে সনাতনধর্মের পরিপন্থী— সন্ন্যাসীর পক্ষে অতীব অনুচিত। তাতে জাত যাবে না, ধর্ম যাবে না? ধর্মই যদি গেল, তবে এ পোড়া দেশের আর থাকল কী? ধর্ম ছাড়া জগৎসভায় বড়াই করবার মত ভারতের আর কী আছে এই মুহুর্তে? তার গুরুমাতারও সম্ভবতঃ তা নিয়ে আপত্তি আছে। বসে বসে বিবিদীষানন্দের চোখের সামনে ভাসতে লাগল ভারতমাতার ত্রিকাল। আগামী অষ্টসহস্র বৎসরের মধ্যে সে কোনও পরিত্রাণ দেখতে পাচ্ছে না। তার মনে পড়ল অনেকদিন আগের একটা ঘটনা। তার গুরু রামকৃষ্ণ তখন মৃত্যুশয্যায়। সে স্বার্থপরতা জেনেও তাঁর কাছে গিয়ে না বলে থাকতে পারেনি, ‘আপনি যে বলেছিলেন আমি দেবতাকে দেখতে পাব। বলেছিলেন, ঠিক তেমনি করে না ডাকলে আপনার মা দেখা দেন না। আমি ত এখনও সেই মনঃসংযোগ করে উঠতে পারলাম না। আপনি না থাকলে আমাকে কে শেখাবে— আমাকে কৈবল্যসমাধির প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়ে যান্ আপনি।’ রামকৃষ্ণ যেন রেগে উঠতে গিয়েও মুষড়ে পড়লেন। তিনি বললেন, ‘ওরে, আমি ত ভেবেছিলাম তুই বটগাছ হবি। মানুষের কত দুঃখ— তুই তাদের সবাইকে ছায়া দিবি। সেখানে তুই নিজেই পালাতে চাইছিস্, আর সেটা আবার বড়ো মুখ করে বলছিস্? দূর হ—’ তারপরে শীর্ণ হাত নরেন্দ্রর রেখে বলেছিলেন, ‘আমার সবটুকু আয়ু সবটুকু ক্ষমতা আমি তোকে দিয়ে গেলাম, নরেন। যেদিন আমার কাজ শেষ করবি তুই সেদিন আবার ফেরৎ নিয়ে নেব। ততদিন ত তুই আমার কাছে ঋণী। তুই আমার কথাটা রাখ্। তুই যেজন্য এসেছিস্ সে কাজ সমাপন হয়ে গেলে মা নিজেই তোকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেবেন। যেদিন তুই বুঝতে পারবি তোর কী উদ্দেশ্য ছিল আর তুই সেই উদ্দেশ্য সাধিত করেছিস্, সেদিন কেউ আর তোকে ধরে রাখতে পারবে না। আমি কী করি বল্ ত। শশী শরৎ রাখাল ওরা খুব ভালো, কিন্তু ওদের দিয়ে এ-কাজ হবে না। তোকে দিয়ে হবে জানি বলেই তোর ওপর এত অত্যাচার করি।’ হতবাক নরেন্দ্র শুধাল, ‘কী কাজ আমাকে করতে হবে।’ সেই মুহূর্তে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে সে সম্ভবতঃ বলত, আমি রামকৃষ্ণের যন্ত্র। রামকৃষ্ণ বললেন, ‘সে কি আমি জানি রে? আমি তো মুখ্যু পুরুত। তোরা পড়াশোনা করেছিস জেনেছিস্ বুঝেছিস্, তুইই ঠিক পথ বের করে নিতে পারবি। কী কাজ তা মা আমাকে বলেন নি। তোকে বলবেন। আমার শুধু দায় ছিল তোকে এটুকু বলে দেবার।’

স্বামী বিবেকানন্দ চোখ খুললেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন, যেন মার-কে পরাভূত করে বুদ্ধদেব। তিনি দেখতে পেলেন অপার সমুদ্র, দিগন্তে দেখলেন লৌহ ভীম জাহাজ। তিনি দেখতে পেলেন যন্ত্রদানবের সাগরলঙ্ঘনের দুর্মদ ঔদ্ধত্যকে। তিনি অবিলম্বে কলকাতায় গুরুমাতাকে পত্রপ্রেরণ করে বললেন, ‘মা, ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়ে বলেছেন শিকাগোয় যেতে। তুমি আর অমত কোর না।’ আরেকটা চিঠি পাঠালেন খেতড়ির মহারাজকে। তাতে সবিনয় অনুরোধ, ‘আপনি আমাকে যে অর্থসাহায্য দিতে চেয়েছিলেন, তা থেকে নিজের একটি স্যুট বাবদ ১০০-টি টাকা ব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না। কিন্তু আমার প্রতি যদি আপনি কোনও কর্তব্যের দায় বোধ করেন, তবে দয়া করে আজ হ’তে আমার অভাগী মা-টি যতদিন বেঁচে আছেন, নিম্নলিখিত আমার বাল্যকালের কলকাতার ঠিকানায় প্রতি মাসে ১০০-টি টাকা পাঠিয়ে দেবেন— বা যেমন আপনার সুবিধা। তাঁর অন্য ছেলেদের সাহায্য ছাড়াই যাতে তাঁর এ-জন্মের ধম্মকম্ম আর খাওয়া-পরাটুকুর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা বড়ো ছেলে করতে পারে। আমি জানি, আমার মা খেতে পেলে, বাড়ির আর সবাই আর আমার মা-মরা ভাগনে-ভাগনী-দুটো পাবে ঠিকই। দেখবেন, আমি মরে গেলেও যেন এই ব্যবস্থাটি বন্ধ না হয়। চির-আশীর্বাদক, বিবেকানন্দ।’ চিঠি দুটো পোস্ট করার সময় মনে মনে তাঁর জনমদুখিনী জন্মদাত্রীকে বললেন, ‘মা, তোমাদের একটা ব্যবস্থা না করে দিয়ে আমি দেশ ছাড়ব না।’

এইখানে এসে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর সব যুক্তি ব্যর্থ হয়ে যেত। ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গেলে— দেশে হোক্ কি বিদেশে— তাঁর প্রথম মনে পড়েছে তাঁর মা তাঁর মাথায় জল ঢালছেন। তাঁর বিরুদ্ধে যখন গোমাংস-ভক্ষণ ও অন্যান্য অধর্মাচরণের অভিযোগ উঠেছিল বিদেশে, তখন অভিযোগ যথাযথভাবে অস্বীকার করারও পূর্বে তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমার মা তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে ঈশ্বরের কাজে সঁপে দিয়েছেন। তিনি যদি আমার নামে ঐ কদর্য রটনাগুলি শোনেন, তিনি আর বাঁচবেন না।’ ব্যস্ এইটুকুই। তাঁর জাত খোয়াবার ভয় নেই, চিতা আত্মীয়ের হাতে অগ্নি পাবে না এই ভয় নেই। ধর্ম অথবা শাস্ত্র তাঁর কাছে প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা প্রতিপন্ন হয়নি। কেন তিনি গোমাংস খাবেন না তার প্রথম কারণ তাঁর মা এতে আহত হবেন, তাঁর মায়ের আস্থা ও আত্মত্যাগকে অবমাননা করা হবে। এই কাদা-ছোঁড়াছুঁড়িতে তিনি ভক্তদের শ্রদ্ধা হারাবেন, বন্ধুদের আন্তরিকতা হারাবেন অথবা ধর্মে অধিকার হারাবেন— এ-সব অতিক্রম-করা দুশ্চিন্তা তাঁর, যে মা শুনলে দুঃখ পাবেন। সন্ন্যাসগ্রহণের পরেও তিনি নিয়মিত মায়ের সাথে দেখা করেছেন, এমনকী মা-কে তীর্থেও নিয়ে গিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন, ‘মায়ের যা যা দাবী থাকে ছেলের কাছে তার কিছুই আমি দিতে পারিনি। এই একবার আমি মায়ের চতুর্ধাম দেখার সাধ-টি পূরণ করতে চাই।’ বাঁধন থেকে যিনি মনে মনে মুক্ত, শৃঙ্খল তাঁর শুধু অলঙ্কার। বিবেকানন্দ নিজের সর্বত্যজীয়ান্ গৌরবের শূন্যসার প্রদর্শনী রচনা করতে জনমদুখিনী মায়ের জীবন আরও বিষময় করে তোলেননি। তদ্ব্যতীত, মৃন্ময়ী জননীকে যে অবহেলা করে, জন্মভূমির মাতৃরূপ-কল্পনায় সে হতভাগ্যের কী সুবিধা হবে?

কোট-প্যাণ্ট-পরা যে সন্ন্যাসী জাহাজে উঠলেন তাঁর চোখে তখন বিরাট স্বপ্ন। সব হিন্দুকে কেন, সব ভারতীয়কেই বা কেন, সারা পৃথিবীর সব মানুষকে এক ছাদের তলায় আনতে হবে, এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে হবে। নয়ত পৃথিবীর বড় দুর্দিন আসছে। মানুষ ক্রমশঃ ছোটো হয়ে পড়ছে। অধুনা সে অস্ত্রচালনাকে বিজ্ঞান আর লুন্ঠনকে গৌরব মনে করছে। তাকে তার ব্রহ্মস্বরূপ মনে করিয়ে আবার মহীয়ান্ করে তুলতে হবে। মানুষকে তার নিজের মধ্যে বেদান্তকে আবিষ্কার করতে হবে। সেই আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার প্রথম নাম বিবেকানন্দ।

পাশ্চাত্য বহুশতাব্দী ধরে ভারতে পাড়ি দিয়েছে। এবার ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যে পাড়ি দিতে হবে ও জয় করতে হবে। যেভাবে দুই দশক পরে যাবেন মাদ্রাজ প্রদেশেরই রামানুজন।

বিবেকানন্দর আজকে ধারণা, রামকৃষ্ণ যে তাঁর সমাগত ভক্তদের বলেছিলেন ‘যত মত তত পথ’— সেটাও ভুল কথা, গা-বাঁচানো কথা। দুঃশাসনের আস্ফালনটা না ত পৌরুষ আর না ধর্ম। বরং তার চেয়ে ত্রিভঙ্গমূর্তি বেণুবাদকের বিমোহনীটাও পৌরুষের পরিচায়ক— দ্রৌপদীর সেই পাতানো ভাইয়ের দুর্গতত্রাণের মাধুর্যের অন্য নাম যে ‘ধর্ম পার্সোনিফায়েড্’ তা বলতে মহাভারতকার কুণ্ঠিত হন্নি। নিখিলের এই ভ্রাতৃত্ব স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিক্ষা, তাঁর প্রথম বাণী। বিশ্ববাসী তাতে করতালি দিয়ে কুল পায়নি।

অনেকদিন পরে, নতুন সহস্রাব্দের দোরগোড়ায়, পারি নগরীর পথে এক অনুরাগী স্বামী বিবেকানন্দকে চিনতে পারে। চিনবার কথা নয়। তাঁর মাথায় তখন ঢেউ খেলানো চুল। গায়ে কালো জ্যাকেট। মুখে ক্লান্তির ছাপ এই প্রথমবার। এখন তিনি হয়ত বা জানতে পেরেছেন কী করবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছিলেন। অনুরাগীটি তাঁর সাথে নিজে যেচে কথা বলে এবং তাঁর সাথে সাথে, যেখানে তিনি আছেন— সেখানে যায়। সেটা একটা বহুতল স্থাপত্যে ছয়-তলার ফ্ল্যাট, জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের বাড়ি। সেখানে কিছু প্রবাসী ভক্ত সমবেত হয়েছে। দেশের মত অত সংখ্যায় না হলেও বেশ কয়েকজন। তাদের মধ্যে প্রবাসী ভারতীয় আছে, বিদেশী আছে। বিবেকানন্দকে তারা শ্রদ্ধা করে। বিবেকানন্দ বসে বসে দেশের উদ্দেশ্যে কিছু চিঠি লিখছেন। যেখানেই তিনি যান্, কাজ তাঁকে ছাড়ে না। রামকৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলেছিলেন। দেশের কাজের ভার যে কাঁধে নিয়েছে, যেখানেই সে যাক্ যতই সে কাজ শেষ করুক্— ছুটি তার নেই যতদিন সে বেঁচে আছে। তিনি ভেবেছিলেন ভিতপ্রস্তর গড়ার দুঃসাধ্য প্রথম কঠিন পরিশ্রমটুকুই তাঁর কাজ, কিন্তু চাণক্য যেমন চন্দ্রগুপ্তের হাতে ভারতবর্ষের বল্গা দিয়ে তক্ষশীলায় ফিরে গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তত গ্রেস্ফুলি অবসর নিতে পারেন না। তাঁর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের নিয়ে তিনি মাঝে-মাঝেই হতাশা বোধ করেন। মায়ের মুখটা তাকে ঘুমাতে দেয় না। বিবেকানন্দের এই “মা” এই ঈশ্বরী অবনীন্দ্রনাথের ক্যানভাসে ও কল্পনায় ভারতমাতার রূপ নিয়েছিলেন।

অনুরাগীটি প্রশ্ন করল, ‘স্বামীজী, আপনি সত্যি করে বলুন ত। আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন?’

বিবেকানন্দর মনে পড়ে গেল তাঁর গুরুর কথা, ‘কে আর তেমন করে তাঁকে ডাকল’। তখন তিনি জয়পুরের রাজার অতিথি। শুনতে পেলেন, সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়িতে এক নাচ্নেওয়ালী আসছে, মাড়োয়ার জুড়ে তার রূপকলার খুব খ্যাতি। নরেন্দ্র অমনি ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ে দোর টেনে দিল। সে কিছুতেই বেরোবে না। রাজা মন্ত্রী সকলে বিব্রত হয়ে তাকে ডাকাডাকি করছে। কবাট আর মেঝের মাঝখানে যেটুকু ফাঁক তাই দিয়ে একটা কাগজ গলিয়ে দিয়ে তিনি নিরুত্তর হয়েছেন। তাতে লেখা, ‘মেয়েটি যতক্ষণ এখান থেকে না যাবে আমি ঘর থেকে বেরোব না।’ নরেন্দ্র তখন সদ্য সদ্য সন্ন্যাসী, সে তাই নিয়ে অত্যধিক সচেতন। যখন শত সাধ্যসাধনা করেও তাকে অদর্শনের আশ্বাস দিয়েও ঘর থেকে বের করা গেল না তখন রাজা বাধ্য হয়ে সেই নাচনেওয়ালীর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বললেন চলে যেতে। কারণ রাজা এই তরুণ সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তাঁকে বিরূপ করা চলে না। মেয়েটি বলল, ‘আমাকে একবার কথা বলতে দিন ওঁর সাথে।’ রাজা বললেন, ‘পাগল? উনি তোমার কণ্ঠস্বরও ওঁর ঘরের বাইরে শুনতে পেলে এখানে আর এক মুহুর্ত থাকবেন না।’ মেয়েটি বলল, ‘আমি কথা বলব না। শুধু দরজার নীচ দিয়ে চিরকুট গলিয়ে দেব।’ তার চিরকুটে লেখা, ‘আপনি কেমন সন্ন্যাসী? আমি ত সামান্য মেয়ে, নাচ-গান জানি, মায়া জানি নে। আমাকে আপনার কীসের ভয়?’ সকলে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের বাইরে। যে ব্যক্তি একটা আস্ত বইয়ের পাতাগুলো খানিকক্ষণ ধরে ফ্লিপ্ করলেই তার সব পড়া হয়ে যায়, একটা একলাইনের চিঠি পড়তে তাঁর এতক্ষণ লাগছে কেন। বাইরে কে এক অন্ধ ভিখিরি পথে পথে গেয়ে গেল—

বধিক অজামিল গণিকা তারি, ঔর পূতনা হী কৌ,

মোহি ছাঁড়ি তুম ঔর উধারি, মিটৈ শূল ক্যো জী কৌ—

নরেন্দ্র শেষ পংক্তিতে তার সঙ্গে গলা মেলাল, ‘প্রভু হৌঁ সব পতিতন কৌ টীকৌ, ঔর পতিত সব দিবস-চারি কে হৌঁ তৌ জনমত হী কৌ।’ ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল, নরেন্দ্র দেখলেন রাজা-মন্ত্রী আর সেই নাচিয়ে মেয়েটি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। নরেন্দ্র বললেন, ‘আমার আচরণের জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।’ রাজা তাঁকে আলাদা নৈশাহারের ব্যবস্থা করে দিতে চাইলেও তিনি সবার সাথেই, বিশেষতঃ মেয়েটির সাথেই, বসে খেলেন। ইগো-তে আঘাত লাগলে তাঁকে আটকে রাখা যায় না, কিন্তু মেয়েটা তা কী করে জানল? বিবেকানন্দ সেইদিন কিছুটা বুঝেছিলেন, মানুষকে ঘৃণা করলে সর্বব্যাপী পরমাত্মার থেকে দূরেই সরে যাওয়া হয় মাত্র। তিনি ত সন্ন্যাসী, সুরসৈনিক। যুদ্ধ এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে কেবল কুচাকওয়াজ করে বেড়ালে সৈনিক হওয়া যায় নাকি? যা কিছু করুণ ও পঙ্কাকীর্ণ, যা কিছু খারাপ ও অবশ্য-শোধনীয়— সেই সব কিছুও পরমাত্মার অস্তিত্বধন্য। সেই অন্ধকূপেও যুগাবতার ঈশ্বর জন্ম নেন দশকব্যাপী বন্দিনীর কোলে। মকরাধ্যুষিত গঙ্গায় ভেসে আসে সূর্যের সন্তান। পঙ্কলাঞ্ছিত কমলদল দিয়ে নারায়ণের উপাসনা হয়।

তাঁর মনে পড়ল, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন— বাবু মথুরানাথ, রামচন্দ্রমামা, মহেন-ডাক্তার, কেশববাবু, জিসি (ঘোষ) এঁরা অনেকেই সেখানে থাকতেন। এক কোণে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকত— আঁচলে আধা ঢেকে মুখ— সে-সময়ের কলকাতার শ্রেষ্ঠ স্টেজ-অ্যকট্রেস্ নটী বিনোদিনী। কী তার রূপের মহিমা তাঁর অঙ্গসঞ্চালনার aura, থিয়েটারে রীতিমত সেপাই মোতায়েন না করে একটা চেয়ার আগে-পিছে নিয়ে মারামারি লেগে যেত হলে। সেই বিনোদিনীর অভিনয়ে অবশ্য সত্যিই দক্ষতা ছিল, অমন দক্ষতা নরেন্দ্র কোনো পুরুষ অভিনেতার মধ্যে দেখেনি। নরেন কবুল করেনি, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিল। বিনোদিনীর পার্টে নাচটাই বেশী মন দিয়ে বসাত নাট্যকার, দর্শকরাও সেই নাচের সুরাকে অতিক্রম করে তার অভিব্যক্তির সুধা পর্যন্ত ডুব দিতে পারেনি কোনোদিন। রামকৃষ্ণ অবশ্য বিনোদিনীর অভিনয় দেখে কেঁদে ভাসাতেন, বিশেষতঃ যখন সে পুরুষের পার্টে— শ্রীচৈতন্যের পার্টে— নেমেছিল। যা হোক্— রামকৃষ্ণের সেই সহজিয়া আসরে ছিল সাকুল্যে একটি তানপুরা। ঠাকুর গান ভালবাসতেন, গলার অসুখ হবার পর থেকে নিজে আর গাইতেন না। সেই আসরে গান-নাচ-অভিনয়ে পারদর্শিনী সে-কালের ডাকসাইটে জনপদকল্যাণী বিনোদিনী উপস্থিত থাকত, কিন্তু গাইত নরেন্দ্র। সবাই তন্ময় হয়ে শুনত। সেই গানের সাম্যবাদে বিনোদিনী ভুলত গ্ল্যামার, বাকীরা ভুলত পতিতার সংস্পর্শের আড়ষ্টতা।

এই একই কারণে তিনি কায়রো শহরের দেহপসারিণীদের বিলোল আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কেঁদে ফেলেছিলেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানবতার এমন অপব্যবহার দেখে, পরমাত্মার এই হীন আবমাননা দেখে। আদ্যাশক্তির সমস্ত সম্ভাবনার মূর্তরূপা মানবীদের এমন করুণ আত্মবিস্মৃতি দেখে।

তিনি যখন ঢাকায়, কীসের গোলমাল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দুই দেহোপজীবিনী— মা ও মেয়ে— তারা তাঁর সাথে দেখা করতে চায়। কেউ তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি নিজেই একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নেমে এলেন। মেয়েটি অ্যস্থ্মায় ভোগে। তাকে কেউ বলেছে যে এই বিবেকানন্দ স্বামীর অশেষ দৈব ক্ষমতা, ইংরেজদের পর্যন্ত ইনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান। ইনি একবার তার মাথায় হাত রাখলেই তার অ্যস্থমা সেরে যাবে। তার মা-টি বিবেকানন্দর সামনে হাত জোড় করে বলল। বিবেকানন্দ তাদের পায়ে-পড়া অনুনয় অগ্রাহ্য করে বললেন, ‘আমার ওসব ক্ষমতা কিচ্ছু নেই। আমার গুরুরও ছিল না। তিনি থ্রোট-ক্যানসারে মরেছেন।’ সিঁড়ি দিয়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি পিছনে মেয়েটির অভিমান-ভরা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন— ‘ওঁকে ব’ল না মা। আমরা পতিতা, আমাদের উনি ছোঁবেন না। থাক্।’ তিনি সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর ঘুরে নেমে এলেন। মা-টি প্রমাদ গুণল। বিবেকানন্দ মেয়েটির মাথার ওপর ডান হাত ছুঁয়ে বললেন, ‘আমি তোর মাথায় হাত রাখলে যদি তোর হাঁপানি সেরে যায়, তবে তাই হোক্।’ তাঁর বুক-টা মোচড় দিয়ে উঠল। ‘এই ত আমার ভারতবর্ষ। দুটো-চারটে মানুষকে না ছুঁলে যদি এর সব পাপ ধুয়ে যেত তবে এক হাজার বছর পরাধীন থাকত না। ছোঁয়াতেই যে পাপের আরম্ভ, না ছুঁলেই কি তার থেকে দূরত্ব রাখা যায়? নেই নেই, কয়েক সহস্রাব্দ ধরে এ-দেশের মুক্তি নেই!’ তিনি আরও বললেন, ‘তুই যদি হাঁপানির কোনও ভালো ওষুধ পাস্ আমাকেও এনে দিস্। আমিও যে ও-রোগটায় বড়ো কষ্ট পাই রে।’ মেয়েটি ততক্ষণে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

আবার একদিন— বেলুড় থেকে বেরিয়ে বরাহনগর যাবার পথে চতুর্দিকে শুধু আর্তির মূর্তরূপ, প্লেগের নারকীয় বিভীষিকা। জন স্নো কলেরার প্রতিরোধক হিসাবে লণ্ডন শহরে যা-সব পরিষ্করণ-ব্যবস্থা করেছিলেন, কলকাতায় তার কিছুই নেই। কয়েকদিন আগে রামচন্দ্রের আহ্বানে দেবী দুর্গার মত বিবেকানন্দর অনুরাগে কলকাতায় এসেছেন ভগ্নী নিবেদিতা। বরাহনগর মঠের কাছেই তিনি একটা মেয়েদের স্কুল করেছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাহায্যে। রাস্তার মোড় থেকে বিবেকানন্দ দেখলেন, নিবেদিতা সকলকে বৃথা অনুরোধ করে অবশেষে নিয়েই গামছা দিয়ে নাক-মুখ আষ্টেপৃষ্টে ঢেকে ঝাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করতে লেগেছে। পথের অবস্থা কহতব্য নয়। একটু দূরে দুটো ছেলে রকে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে অনেকটা চিড়িয়াখানা-ভ্রমণকারীর দৃষ্টি নিয়ে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে আছে। কলকাতায় নিবেদিতার কাজ সহজ করে দেবার চেষ্টা বিবেকানন্দ করছেন না; শিষ্যা নিজেই সব প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের পথ বের করে নিয়ে তার উৎসাহের প্রমাণ দিক নিজের কাছে, এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ছেলেদুটো কোনও বে-আদবি করলে তিনি আস্তিন গোটাবেন ঠিক করলেন— সেখানে তাঁর পদার্পণের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না। নিবেদিতা তাদের উপস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই একটু বিব্রত। এবার একটা ছেলে এগিয়ে এসে তার হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে নিল, আর অন্য ছেলেটা তাকে হালকা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আর দ্বিতীয়বার তার দিকে না তাকিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে লাগল। ধাক্কা খেয়ে সরে এসে নিবেদিতার চোখ এই প্রথমবার পড়ল বিবেকানন্দর দিকে; ‘মেমসাহেব, য়ু উইল্ ফল্ সিক্। গো হোম্। এনাফ্ ড্রামা, দিস্ ইজ্ নট্ ফর য়োমেন।’ প্রথম ছেলেটার এই কথায় একে ত তার নিজের দেশে মেয়েদের সাথে কথা বলার যে এটিকেট তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, তায় এইভাবে তাকে হেয় করা। তার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দ বুঝতে পারলেন, ছেলেটার ভীষণ তাচ্ছিল্যের সাথে বলা কথাগুলো তার মনে গভীরভাবে আঘাত করেছে। আসলে, আর সবার মতই এই ছেলেদুটোও কোনো মেয়েকে ক্ষমতায় বা মর্যাদায় তাদের সমান মনে করতে পারে না। যে বীর, সে যাকে করুণার পাত্র বলে মনে করে (অর্থ এই নয় যে সে সত্যই করুণার পাত্র) তার ’পরে জুলুম করে না। কর্ণ দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানের হলাহল সারাজীবন বক্ষ বয়ে বেরিয়েছিল— তা সে যোদ্ধার জাত বলেই, কিন্তু যুদ্ধে যাকে পাওয়া গেল না সেই লুটের মালের ’পরে তার লোভ নেই। যে অ-ধনুর্বিদের ক্ষোভের কোনো কারণ ছিল না পাঞ্চালের প্রতিযোগিতায়, প্রথম দ্যূতসভায় সেই দুঃশাসনের লম্ফঝম্ফই হয়ে উঠেছিল দুঃশাসন। কেউ মনে করে দুঃশাসনের পাশবিক আস্ফালনটা পৌরুষ, কিন্তু ঈশ্বর যখন পুরুষের রূপ পরিগ্রহ করেছেন তখন করেছেন মধুসূদনের মাধুর্যে মুড়ে, রাখালবালকের বাঁশির সুরে, নবদূর্বাদল-শ্যামের স্নিগ্ধতায়। পুরুষ করেছে মাধুর্যের সাধনা, মননশীলতার সাধনা সভ্যতার আদিকাল থেকে— কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে। ভীমবেট্কা বা আলতামিরার দেয়ালের গায়ে যে শিকারের ছবি আঁকা পৃথিবীর আদিমতম কারুশিল্পের নিদর্শন— তা পুরুষের আঁকা, যে দিনের বেলায় মর্ত্যলোকে নরকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, রাতের বেলায় স্বর্গের আকাশের স্বপ্ন দেখেছে, রামগিরির নির্বাসিত যক্ষের মত মেঘদূতকে আশ্রয় করেছে তার উড্ডয়ন। কাপুরুষেরা অবশ্য যাকে দুর্বল মনে করে তার ’পরে করে জুলুম— কারণ সমানে-সমানে প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে বল পরীক্ষা করবার অনেক ঝক্কি। দেশ জুড়ে মেয়েদের যা দুর্দশা, তারও একই কারণ। এ-দেশে পুরুষ ম্লেচ্ছদের ভাষা শেখে তাদের কাপড় পরে, তাদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করে জীবিকার অজুহাতে, তাদের খাবার খায় কাঁটা-চামচ দিয়ে— আর মেয়েদের সূর্যের আলো স্পর্শ করলেও তম্বি করে সেই একই পুরুষ! এই দুটো ছেলেও যে সেই একই আবহাওয়ায় মানুষ। তবু, যাকে দুর্বল মনে করছি তাকে উৎপীড়ন করার প্রবৃত্তির চেয়ে বিপত্তি থেকে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা হয়ত সংস্কারের না হোক্ মননের পরিচয় দেয়। নিবেদিতাকে যে জন্য তিনি এনেছিলেন, তা সফল হবে কিনা তিনি জানেন না। ভারতীয়রা এমনি গোঁয়ার, স্কুলে গেলে মেয়ে বিধবা হবে এই কুসংস্কার অতিক্রম করতে পারলেও মেয়েদের পিয়ানো বাজানো শেখাবে, জয়দেব বা চন্দ্রাবতী গাওয়াবে না। তবু আজ নিবেদিতার অপমানের দু-ফোঁটা চোখের জলের মূল্যেই বা— তিনি জানেন, এই ছেলেদুটো জীবনে অনেক দূর যাবে।

বিশ্বমননমন্থী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় ফিরে মাতামহী রঘুমণি দেবীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তিনি বললেন, ‘সব ত হল বিলে; তোর নামডাক হল, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলি, সবাই ধন্যি-ধন্যি করছে— এইবারে বিয়েটা করে ফেল না কেন!’ সবাই তাকে ঘিরে আজ দিব্যি আনন্দ করছে, কারো তাকে নিয়ে কোনো দুঃখ নেই। বোনের কথা আজ কারো মনে পড়ে না, তার মরে যাওয়াটা এ পোড়া দেশে এমনি সাধারণ ঘটনা ছিল। বিবেকানন্দ কিন্তু তাকে ভোলেনি, ভুলবেও না— হাহাকার হয়ে সে নরেন্দ্রর পাঁজরে পাঁজরে আজো মাথা কুটে মরছে। সে তার মৃত্যু দিয়ে বিবেকানন্দকে মরণের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ‘নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘে—’ সেই ভয়াবহী অন্ধকারের সামনে জীবনের বন্দীশালা নরেন্দ্রর পক্ষে অসহ্য করে তুলেছিল। তাকে পাগল করে তুলেছিল। মৃত্যুরূপা তার বুকের ওপর রেখেছিলেন চরণ, যে স্পর্শে শব হয়ে ওঠে শিব। তার বোন এ-দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত না জানি কত শত শতাব্দী ধরে ‘শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি’ নয়নবারি নয়নে নিবৃত্ত করেছে, মনোবেদনা কাউকে জানাতে পারেনি। জীবন অত তুচ্ছ নয়, মরণ অত তুচ্ছ নয়— এ-কথাটা সেদিন আর আজ সমানভাবে নরেন্দ্রর বুক মুচড়ে তোলে।

ঊর্ধ্বোক্ত ঘটনাগুলি— এমন আরও বহু ঘটনা, নারী বা পুরুষের কথা, ব্রাহ্মণের বা চণ্ডালের ঘরে, পাশ্চাত্যে বা পরাধীনতায়— মনে করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগীকে বললেন, ‘দেখেছি। আমার গুরু যেভাবে দেখেছিলেন তাঁর চেয়েও আরও স্পষ্ট করে দেখেছি।’ নজরুল লিখেছিলেন বহু পরে, ‘কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ।… সুন্দরের ধ্যান তাঁর স্তবগানই আমার ধর্ম। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা আর পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি। তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে— তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি।’

বিবেকানন্দর সেই প্রেমময় ঈশ্বর জগতের হলাহল-কণ্টকের কলঙ্কভাগী ক্রুশের গায়ে, নীলকণ্ঠপাখির পালক তাঁর নগ্নশিরে অথবা কাঁটার ঊষ্ণীষে। অশ্বত্থামার ক্রোধদীপ্ত নারায়ণী অস্ত্র তাঁর বক্ষের আরেকটি মণিহার। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ‘প্রাচীন পরিভাষায় বলে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। আধুনিক সংজ্ঞা হল, যার নিজের ’পরে বিশ্বাস নেই, সে নাস্তিক।’

তাঁর মনে পড়ল, দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন— বাবু মথুরানাথ, রামচন্দ্রমামা, মহেন-ডাক্তার, কেশববাবু, জিসি (ঘোষ) এঁরা অনেকেই সেখানে থাকতেন। এক কোণে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বসে থাকত— আঁচলে আধা ঢেকে মুখ— সে-সময়ের কলকাতার শ্রেষ্ঠ স্টেজ-অ্যকট্রেস্ নটী বিনোদিনী। কী তার রূপের মহিমা তাঁর অঙ্গসঞ্চালনার aura, থিয়েটারে রীতিমত সেপাই মোতায়েন না করে একটা চেয়ার আগে-পিছে নিয়ে মারামারি লেগে যেত হলে। সেই বিনোদিনীর অভিনয়ে অবশ্য সত্যিই দক্ষতা ছিল, অমন দক্ষতা নরেন্দ্র কোনো পুরুষ অভিনেতার মধ্যে দেখেনি। নরেন কবুল করেনি, কিন্তু মুগ্ধ হয়েছিল। বিনোদিনীর পার্টে নাচটাই বেশী মন দিয়ে বসাত নাট্যকার, দর্শকরাও সেই নাচের সুরাকে অতিক্রম করে তার অভিব্যক্তির সুধা পর্যন্ত ডুব দিতে পারেনি কোনোদিন। রামকৃষ্ণ অবশ্য বিনোদিনীর অভিনয় দেখে কেঁদে ভাসাতেন, বিশেষতঃ যখন সে পুরুষের পার্টে— শ্রীচৈতন্যের পার্টে— নেমেছিল। যা হোক্— রামকৃষ্ণের সেই সহজিয়া আসরে ছিল সাকুল্যে একটি তানপুরা। ঠাকুর গান ভালবাসতেন, গলার অসুখ হবার পর থেকে নিজে আর গাইতেন না। সেই আসরে গান-নাচ-অভিনয়ে পারদর্শিনী সে-কালের ডাকসাইটে জনপদকল্যাণী বিনোদিনী উপস্থিত থাকত, কিন্তু গাইত নরেন্দ্র। সবাই তন্ময় হয়ে শুনত। সেই গানের সাম্যবাদে বিনোদিনী ভুলত গ্ল্যামার, বাকীরা ভুলত পতিতার সংস্পর্শের আড়ষ্টতা।

এই একই কারণে তিনি কায়রো শহরের দেহপসারিণীদের বিলোল আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কেঁদে ফেলেছিলেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ট সৃষ্টি মানবতার এমন অপব্যবহার দেখে, পরমাত্মার এই হীন আবমাননা দেখে। আদ্যাশক্তির সমস্ত সম্ভাবনার মূর্তরূপা মানবীদের এমন করুণ আত্মবিস্মৃতি দেখে।

তিনি যখন ঢাকায়, কীসের গোলমাল শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। দুই দেহোপজীবিনী— মা ও মেয়ে— তারা তাঁর সাথে দেখা করতে চায়। কেউ তাদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তিনি নিজেই একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নেমে এলেন। মেয়েটি অ্যস্থ্মায় ভোগে। তাকে কেউ বলেছে যে এই বিবেকানন্দ স্বামীর অশেষ দৈব ক্ষমতা, ইংরেজদের পর্যন্ত ইনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান। ইনি একবার তার মাথায় হাত রাখলেই তার অ্যস্থমা সেরে যাবে। তার মা-টি বিবেকানন্দর সামনে হাত জোড় করে বলল। বিবেকানন্দ তাদের পায়ে-পড়া অনুনয় অগ্রাহ্য করে বললেন, ‘আমার ওসব ক্ষমতা কিচ্ছু নেই। আমার গুরুরও ছিল না। তিনি থ্রোট-ক্যানসারে মরেছেন।’ সিঁড়ি দিয়ে তিনি উঠে যাচ্ছেন এমন সময় তিনি পিছনে মেয়েটির অভিমান-ভরা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন— ‘ওঁকে ব’ল না মা। আমরা পতিতা, আমাদের উনি ছোঁবেন না। থাক্।’ তিনি সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর ঘুরে নেমে এলেন। মা-টি প্রমাদ গুণল। বিবেকানন্দ মেয়েটির মাথার ওপর ডান হাত ছুঁয়ে বললেন, ‘আমি তোর মাথায় হাত রাখলে যদি তোর হাঁপানি সেরে যায়, তবে তাই হোক্।’ তাঁর বুক-টা মোচড় দিয়ে উঠল। ‘এই ত আমার ভারতবর্ষ। দুটো-চারটে মানুষকে না ছুঁলে যদি এর সব পাপ ধুয়ে যেত তবে এক হাজার বছর পরাধীন থাকত না। ছোঁয়াতেই যে পাপের আরম্ভ, না ছুঁলেই কি তার থেকে দূরত্ব রাখা যায়? নেই নেই, কয়েক সহস্রাব্দ ধরে এ-দেশের মুক্তি নেই!’ তিনি আরও বললেন, ‘তুই যদি হাঁপানির কোনও ভালো ওষুধ পাস্ আমাকেও এনে দিস্। আমিও যে ও-রোগটায় বড়ো কষ্ট পাই রে।’ মেয়েটি ততক্ষণে কেঁদে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

আবার একদিন— বেলুড় থেকে বেরিয়ে বরাহনগর যাবার পথে চতুর্দিকে শুধু আর্তির মূর্তরূপ, প্লেগের নারকীয় বিভীষিকা। জন স্নো কলেরার প্রতিরোধক হিসাবে লণ্ডন শহরে যা-সব পরিষ্করণ-ব্যবস্থা করেছিলেন, কলকাতায় তার কিছুই নেই। কয়েকদিন আগে রামচন্দ্রের আহ্বানে দেবী দুর্গার মত বিবেকানন্দর অনুরাগে কলকাতায় এসেছেন ভগ্নী নিবেদিতা। বরাহনগর মঠের কাছেই তিনি একটা মেয়েদের স্কুল করেছেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাহায্যে। রাস্তার মোড় থেকে বিবেকানন্দ দেখলেন, নিবেদিতা সকলকে বৃথা অনুরোধ করে অবশেষে নিয়েই গামছা দিয়ে নাক-মুখ আষ্টেপৃষ্টে ঢেকে ঝাঁটা হাতে পথ পরিষ্কার করতে লেগেছে। পথের অবস্থা কহতব্য নয়। একটু দূরে দুটো ছেলে রকে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে অনেকটা চিড়িয়াখানা-ভ্রমণকারীর দৃষ্টি নিয়ে নিবেদিতার দিকে তাকিয়ে আছে। কলকাতায় নিবেদিতার কাজ সহজ করে দেবার চেষ্টা বিবেকানন্দ করছেন না; শিষ্যা নিজেই সব প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের পথ বের করে নিয়ে তার উৎসাহের প্রমাণ দিক নিজের কাছে, এই তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু ছেলেদুটো কোনও বে-আদবি করলে তিনি আস্তিন গোটাবেন ঠিক করলেন— সেখানে তাঁর পদার্পণের কোনও বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে না। নিবেদিতা তাদের উপস্থিতিতে স্বাভাবিক কারণেই একটু বিব্রত। এবার একটা ছেলে এগিয়ে এসে তার হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে নিল, আর অন্য ছেলেটা তাকে হালকা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আর দ্বিতীয়বার তার দিকে না তাকিয়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে লাগল। ধাক্কা খেয়ে সরে এসে নিবেদিতার চোখ এই প্রথমবার পড়ল বিবেকানন্দর দিকে; ‘মেমসাহেব, য়ু উইল্ ফল্ সিক্। গো হোম্। এনাফ্ ড্রামা, দিস্ ইজ্ নট্ ফর য়োমেন।’ প্রথম ছেলেটার এই কথায় একে ত তার নিজের দেশে মেয়েদের সাথে কথা বলার যে এটিকেট তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, তায় এইভাবে তাকে হেয় করা। তার ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে বিবেকানন্দ বুঝতে পারলেন, ছেলেটার ভীষণ তাচ্ছিল্যের সাথে বলা কথাগুলো তার মনে গভীরভাবে আঘাত করেছে। আসলে, আর সবার মতই এই ছেলেদুটোও কোনো মেয়েকে ক্ষমতায় বা মর্যাদায় তাদের সমান মনে করতে পারে না। যে বীর, সে যাকে করুণার পাত্র বলে মনে করে (অর্থ এই নয় যে সে সত্যই করুণার পাত্র) তার ’পরে জুলুম করে না। কর্ণ দ্রৌপদীর প্রত্যাখ্যানের হলাহল সারাজীবন বক্ষ বয়ে বেরিয়েছিল— তা সে যোদ্ধার জাত বলেই, কিন্তু যুদ্ধে যাকে পাওয়া গেল না সেই লুটের মালের ’পরে তার লোভ নেই। যে অ-ধনুর্বিদের ক্ষোভের কোনো কারণ ছিল না পাঞ্চালের প্রতিযোগিতায়, প্রথম দ্যূতসভায় সেই দুঃশাসনের লম্ফঝম্ফই হয়ে উঠেছিল দুঃশাসন। কেউ মনে করে দুঃশাসনের পাশবিক আস্ফালনটা পৌরুষ, কিন্তু ঈশ্বর যখন পুরুষের রূপ পরিগ্রহ করেছেন তখন করেছেন মধুসূদনের মাধুর্যে মুড়ে, রাখালবালকের বাঁশির সুরে, নবদূর্বাদল-শ্যামের স্নিগ্ধতায়। পুরুষ করেছে মাধুর্যের সাধনা, মননশীলতার সাধনা সভ্যতার আদিকাল থেকে— কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে। ভীমবেট্কা বা আলতামিরার দেয়ালের গায়ে যে শিকারের ছবি আঁকা পৃথিবীর আদিমতম কারুশিল্পের নিদর্শন— তা পুরুষের আঁকা, যে দিনের বেলায় মর্ত্যলোকে নরকের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, রাতের বেলায় স্বর্গের আকাশের স্বপ্ন দেখেছে, রামগিরির নির্বাসিত যক্ষের মত মেঘদূতকে আশ্রয় করেছে তার উড্ডয়ন। কাপুরুষেরা অবশ্য যাকে দুর্বল মনে করে তার ’পরে করে জুলুম— কারণ সমানে-সমানে প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে বল পরীক্ষা করবার অনেক ঝক্কি। দেশ জুড়ে মেয়েদের যা দুর্দশা, তারও একই কারণ। এ-দেশে পুরুষ ম্লেচ্ছদের ভাষা শেখে তাদের কাপড় পরে, তাদের সঙ্গে গা-ঘষাঘষি করে জীবিকার অজুহাতে, তাদের খাবার খায় কাঁটা-চামচ দিয়ে— আর মেয়েদের সূর্যের আলো স্পর্শ করলেও তম্বি করে সেই একই পুরুষ! এই দুটো ছেলেও যে সেই একই আবহাওয়ায় মানুষ। তবু, যাকে দুর্বল মনে করছি তাকে উৎপীড়ন করার প্রবৃত্তির চেয়ে বিপত্তি থেকে তাকে আগলে রাখার চেষ্টা হয়ত সংস্কারের না হোক্ মননের পরিচয় দেয়। নিবেদিতাকে যে জন্য তিনি এনেছিলেন, তা সফল হবে কিনা তিনি জানেন না। ভারতীয়রা এমনি গোঁয়ার, স্কুলে গেলে মেয়ে বিধবা হবে এই কুসংস্কার অতিক্রম করতে পারলেও মেয়েদের পিয়ানো বাজানো শেখাবে, জয়দেব বা চন্দ্রাবতী গাওয়াবে না। তবু আজ নিবেদিতার অপমানের দু-ফোঁটা চোখের জলের মূল্যেই বা— তিনি জানেন, এই ছেলেদুটো জীবনে অনেক দূর যাবে।

বিশ্বমননমন্থী স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৬ সালে কলকাতায় ফিরে মাতামহী রঘুমণি দেবীর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তিনি বললেন, ‘সব ত হল বিলে; তোর নামডাক হল, এত দেশ-বিদেশ ঘুরে এলি, সবাই ধন্যি-ধন্যি করছে— এইবারে বিয়েটা করে ফেল না কেন!’ সবাই তাকে ঘিরে আজ দিব্যি আনন্দ করছে, কারো তাকে নিয়ে কোনো দুঃখ নেই। বোনের কথা আজ কারো মনে পড়ে না, তার মরে যাওয়াটা এ পোড়া দেশে এমনি সাধারণ ঘটনা ছিল। বিবেকানন্দ কিন্তু তাকে ভোলেনি, ভুলবেও না— হাহাকার হয়ে সে নরেন্দ্রর পাঁজরে পাঁজরে আজো মাথা কুটে মরছে। সে তার মৃত্যু দিয়ে বিবেকানন্দকে মরণের সামনাসামনি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ‘নিঃশেষে নিবেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘে—’ সেই ভয়াবহী অন্ধকারের সামনে জীবনের বন্দীশালা নরেন্দ্রর পক্ষে অসহ্য করে তুলেছিল। তাকে পাগল করে তুলেছিল। মৃত্যুরূপা তার বুকের ওপর রেখেছিলেন চরণ, যে স্পর্শে শব হয়ে ওঠে শিব। তার বোন এ-দেশের আর পাঁচটা মেয়ের মত না জানি কত শত শতাব্দী ধরে ‘শূন্য পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি’ নয়নবারি নয়নে নিবৃত্ত করেছে, মনোবেদনা কাউকে জানাতে পারেনি। জীবন অত তুচ্ছ নয়, মরণ অত তুচ্ছ নয়— এ-কথাটা সেদিন আর আজ সমানভাবে নরেন্দ্রর বুক মুচড়ে তোলে।

ঊর্ধ্বোক্ত ঘটনাগুলি— এমন আরও বহু ঘটনা, নারী বা পুরুষের কথা, ব্রাহ্মণের বা চণ্ডালের ঘরে, পাশ্চাত্যে বা পরাধীনতায়— মনে করে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অনুরাগীকে বললেন, ‘দেখেছি। আমার গুরু যেভাবে দেখেছিলেন তাঁর চেয়েও আরও স্পষ্ট করে দেখেছি।’ নজরুল লিখেছিলেন বহু পরে, ‘কবিতা আর দেবতা সুন্দরের প্রকাশ।… সুন্দরের ধ্যান তাঁর স্তবগানই আমার ধর্ম। আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা আর পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি। তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে— তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি।’

বিবেকানন্দর সেই প্রেমময় ঈশ্বর জগতের হলাহল-কণ্টকের কলঙ্কভাগী ক্রুশের গায়ে, নীলকণ্ঠপাখির পালক তাঁর নগ্নশিরে অথবা কাঁটার ঊষ্ণীষে। অশ্বত্থামার ক্রোধদীপ্ত নারায়ণী অস্ত্র তাঁর বক্ষের আরেকটি মণিহার। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ‘প্রাচীন পরিভাষায় বলে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। আধুনিক সংজ্ঞা হল, যার নিজের ’পরে বিশ্বাস নেই, সে নাস্তিক।’

তথ্যসূত্র—

১। রামকৃষ্ণ মিশন-সম্পাদিত স্বামী বিবেকানন্দে বিভিন্ন জীবনী।

২। শংকর, ‘অবিশ্বাস্য বিবেকানন্দ’, ‘জানা অজানা বিবেকানন্দ’, ‘একাদশ অশ্বারোহী’।

৩। ঢাকার ঘটনাটি সুনীল গাঙ্গুলীর ‘প্রথম আলো’য় লেখা আছে। ভাবের প্রাসঙ্গিকতার জন্য নিয়েছি, সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ নই।

৪। পঞ্চবটীর গানের আসরের কথা—

বিনোদিনী দাসী, ‘আমার কথা’।

৫। ১৮৯৮-এর প্লেগের সময়ের ঘটনাটা লেখকের কল্পনা।

৬। স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়।

সামান্য হেরফেরে বাকী সব কিছুই মোটামোটি সত্যি কথা। এটা প্রথমে যেহেতু চিত্রনাট্য হিসাবে লিখেছিলাম, সামান্য fictionization হয়েছে ঐতিহাসিক তথ্যের, কিন্তু fabrication-এর অভিযোগ উঠলে সম্পূর্ণ অস্বীকার করব। স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো বোনের আত্মহত্যার পরিপ্রেক্ষিতটা অন্যরকম ছিল— তিনি বিবাহিত ছিলেন কিন্তু সেই বিবাহ সুখের হয়নি বলে অনুমান করা যায়।

Comments

Post a Comment